|

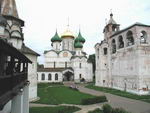

Спасо-Евфимиев

монастырь.

Спасо-Евфимиев

монастырь — один из самых знаменитых в Суздале монастырей.

Этот монастырь прожил нелегкую судьбу, неоднократно перестраивался

и разрушался. В 1991 году Спасо-Евфимиев монастырь имел

честь войти в список мирового наследия ЮНЕСКО. Суздальцы

гордятся неповторимой архитектурой своего города, и в частности

Спасо-Евфимиевым действующим монастырем. Спасо-Евфимиев

монастырь — один из самых знаменитых в Суздале монастырей.

Этот монастырь прожил нелегкую судьбу, неоднократно перестраивался

и разрушался. В 1991 году Спасо-Евфимиев монастырь имел

честь войти в список мирового наследия ЮНЕСКО. Суздальцы

гордятся неповторимой архитектурой своего города, и в частности

Спасо-Евфимиевым действующим монастырем.

Первоначально стены Спасо-Евфимиева монастыря были деревянные.

А потому конечно недолговечными и подвергались разрушениям.

Поэтому было решено заменить ее на более прочную каменную.

В 1644 году деревянная ограда была заменена каменной, причем

при этом территория монастыря значительно увеличилась, охватив

геометрический многоугольник с периметром 1400 м. Западная

стена ограды совпадает с береговой линией р. Каменки, а

восточный - с дорогой на Ростов. Новая каменная крепость,

уже не имела уже практического значения, но ее построили

по всем правилам фортификации: высокие стены, расширяясь

кверху, снабжены двумя рядами "машинулей"; поверх

стены имелся ход под деревянным навесом; 12 башен приспособлены

для боя и хранения боеприпасов. Поэтому в случае опасности

монастырь был надежно защищен.

Главная

башня – в отличие от остальных граненых

и круглых, имеет прямоугольную форму. Ее высота достигает

222 метров, обращена она в сторону города. Крепостная монументальность

и практический смысл проездных и проходных ворот-арок сочетаются

в ней с декоративным кирпичным узорочьем суздальских посадских

церквей. Башня и увенчана как бы церковной главкой с флюгером

вместо креста. Главная

башня – в отличие от остальных граненых

и круглых, имеет прямоугольную форму. Ее высота достигает

222 метров, обращена она в сторону города. Крепостная монументальность

и практический смысл проездных и проходных ворот-арок сочетаются

в ней с декоративным кирпичным узорочьем суздальских посадских

церквей. Башня и увенчана как бы церковной главкой с флюгером

вместо креста.

Благовещенская надвратная

церковь.Благовещенская

надвратная церковь входит в архитектурный ансамбль Спасо-Евфимиева

монастыря. Эта церковь обладает оригинальной конструкцией. Снизу расположена

арка ворот, а сама церковь располагается как бы на втором

этаже. Благовещенская надвратная церковь датируется 16-17

веками. Есть предположение, что нижний ярус с аркой был

построен чуть ранее, а затем была надстроена сама церковь.

В 1628 году появляется упоминание о каменной надвратной

церкви.

Эта церковь обладает оригинальной конструкцией. Снизу расположена

арка ворот, а сама церковь располагается как бы на втором

этаже. Благовещенская надвратная церковь датируется 16-17

веками. Есть предположение, что нижний ярус с аркой был

построен чуть ранее, а затем была надстроена сама церковь.

В 1628 году появляется упоминание о каменной надвратной

церкви.

Благовещенская надвратная церковь, здание 17 века представляет

собой бесстолпный одноглавый храм с четырехстолпной кровлей.

Алтарная часть выступает с востока, а с запада расположена

паперть. Интересно декоративное убранство церкви: кокошники,

лопатки и карниз в верху фасадов, окна разного масштаба

и на разной высоте с килевидными наличниками, киоты над

проездной аркой. Наряд южного, главного, фасада несколько

богаче. Очень украшают здание как бы сдвоенные окна паперти.

Внутри на стенах Благовещенской церкви сохранились фрески.

Спасо-Преображенский

собор. Спасо-Преображенский

собор - главный храм Спасо-Евфимиева монастыря, построенный

в традициях древней белокаменной архитектуры Суздаля. Это

поистине жемчужина Суздаля. Спасо- Преображенский собор

построен по всем канонам древней белокаменной архитектуры.

Спасо-Преображенский собор отличается особой строгостью

и каноничностью линий. Пятиглавый собор дополняется двумя

приделами в честь святого Евфимия и святого Сергия Радонежского.

Снаружи собор украшен аркатурно-колончатым поясом, характерным

для стиля того времени. Так же собор украшают рельефы и

резьбы по камню. Стройность собору придают килевидные закомары,

венчающие стены собора. Внутри Спасо-Преображенского собора

сохранились живописные фрески великого русского живописца

Гурия Никитина. Спасо-Преображенский

собор. Спасо-Преображенский

собор - главный храм Спасо-Евфимиева монастыря, построенный

в традициях древней белокаменной архитектуры Суздаля. Это

поистине жемчужина Суздаля. Спасо- Преображенский собор

построен по всем канонам древней белокаменной архитектуры.

Спасо-Преображенский собор отличается особой строгостью

и каноничностью линий. Пятиглавый собор дополняется двумя

приделами в честь святого Евфимия и святого Сергия Радонежского.

Снаружи собор украшен аркатурно-колончатым поясом, характерным

для стиля того времени. Так же собор украшают рельефы и

резьбы по камню. Стройность собору придают килевидные закомары,

венчающие стены собора. Внутри Спасо-Преображенского собора

сохранились живописные фрески великого русского живописца

Гурия Никитина.

Звонница.

Спасо-Евфимиев монастырь удивляет разнообразием

построек. Здесь присутствуют как гражданские, так и духовные

сооружения. Но уникальность Спасо-Ефимиева монастыря заключается

в том, что в его архитектурном ансамбле сохранились редкие

здания. Например здесь присутствует действующая звонница.Звонница

Спасо-Евфимиева монастыря состоит из нескольких разновременных

сооружений 16-17 веков. Столпообразная церковь Рождества

Иоанна Предтечи построена в 1-ой четверти 16 в. как моленный

храм во время приездов в Суздаль бездетной великокняжеской

четы - Василия III и Соломонии Сабуровой. Очень интересна

конструкция храма - ярусная. Во втором ярусе расположена

церковь, а на третьем развешаны колокола. Ближайшим аналогом

этого здания является столпообразная церковь Происхождения

честных древ в Покровском монастыре Суздаля, однако верх

ее изменен в конце XVII в. на шатровый. Звонница.

Спасо-Евфимиев монастырь удивляет разнообразием

построек. Здесь присутствуют как гражданские, так и духовные

сооружения. Но уникальность Спасо-Ефимиева монастыря заключается

в том, что в его архитектурном ансамбле сохранились редкие

здания. Например здесь присутствует действующая звонница.Звонница

Спасо-Евфимиева монастыря состоит из нескольких разновременных

сооружений 16-17 веков. Столпообразная церковь Рождества

Иоанна Предтечи построена в 1-ой четверти 16 в. как моленный

храм во время приездов в Суздаль бездетной великокняжеской

четы - Василия III и Соломонии Сабуровой. Очень интересна

конструкция храма - ярусная. Во втором ярусе расположена

церковь, а на третьем развешаны колокола. Ближайшим аналогом

этого здания является столпообразная церковь Происхождения

честных древ в Покровском монастыре Суздаля, однако верх

ее изменен в конце XVII в. на шатровый. А звонница Спасо-Ефимиева монастыря ранний и редкий памятник

такого типа. В конце 17 века звонница была достроена. Была

сделана прямоугольная достройка с арочной галереей, где

повесили большой колокол, который был пожертвован монастырь.

В результате сложился облик звонницы с арочной галереей,

которую часто сравнивают с ростовской. Колокола в звоннице

висели не маленькие. В 17 веке самый тяжелый колокол весил

355 кг, а к 18 веку вес самого большого колокола составил

560 кг. Такие огромные колокола имели увесистый язык, сдвинуть

который очень трудно, поэтому звонили в эти колокола при

помощи шеста, таким образом качали не язык, а сам колокол.

К сожалению в последствии колокола были сняты и подвергнуты

переплавке. После реставрации 70 гг. звонница приобрела

ухоженный законченный вид. Теперь здесь висят 17 колоколов,

которые радуют приезжих своим звоном. При звоннице есть

профессиональные звонари, которые пишут собственные звоны.

Нередко в Спасо-Евфимиевом монастыре даются настоящие концерты

колокольной музыки, послушать которую могут все желающие.

Замечено, что такие концерты очень благоприятно влияют на

здоровье и настроение человека.

А звонница Спасо-Ефимиева монастыря ранний и редкий памятник

такого типа. В конце 17 века звонница была достроена. Была

сделана прямоугольная достройка с арочной галереей, где

повесили большой колокол, который был пожертвован монастырь.

В результате сложился облик звонницы с арочной галереей,

которую часто сравнивают с ростовской. Колокола в звоннице

висели не маленькие. В 17 веке самый тяжелый колокол весил

355 кг, а к 18 веку вес самого большого колокола составил

560 кг. Такие огромные колокола имели увесистый язык, сдвинуть

который очень трудно, поэтому звонили в эти колокола при

помощи шеста, таким образом качали не язык, а сам колокол.

К сожалению в последствии колокола были сняты и подвергнуты

переплавке. После реставрации 70 гг. звонница приобрела

ухоженный законченный вид. Теперь здесь висят 17 колоколов,

которые радуют приезжих своим звоном. При звоннице есть

профессиональные звонари, которые пишут собственные звоны.

Нередко в Спасо-Евфимиевом монастыре даются настоящие концерты

колокольной музыки, послушать которую могут все желающие.

Замечено, что такие концерты очень благоприятно влияют на

здоровье и настроение человека.

Дмитрий

Пожарский – национальный герой. Дмитрий Пожарский

известен как один из предводителей народного ополчения во

время польской интервенции. Прямого отношения к Суздалю

это событие не имело, но поскольку именно из суздальских

земель происходит род Пожарских, здесь и была открыта экспозиция

в надвратной Благовещенской церкви, посвященная герою-освободителю.

Род Пожарских происходит из суздальских земель. В Суздале

находились их владения, осадный двор, на территории монастыря

находилась родовая усыпальница. Поэтому Пожарские внесли

весомый вклад в развитие монастыря. Значительность экспозиции

состоит в том, что на ней представлены вклады князей Пожарских

в суздальские храмы и монастыри. Вкладные вещи отличаются

высокими художественными достоинствами. В алтарной части

представлены резные царские врата Дмитрий

Пожарский – национальный герой. Дмитрий Пожарский

известен как один из предводителей народного ополчения во

время польской интервенции. Прямого отношения к Суздалю

это событие не имело, но поскольку именно из суздальских

земель происходит род Пожарских, здесь и была открыта экспозиция

в надвратной Благовещенской церкви, посвященная герою-освободителю.

Род Пожарских происходит из суздальских земель. В Суздале

находились их владения, осадный двор, на территории монастыря

находилась родовая усыпальница. Поэтому Пожарские внесли

весомый вклад в развитие монастыря. Значительность экспозиции

состоит в том, что на ней представлены вклады князей Пожарских

в суздальские храмы и монастыри. Вкладные вещи отличаются

высокими художественными достоинствами. В алтарной части

представлены резные царские врата  середины

17 века, украшенные киотами с изображениями святых - вклад

Д. Пожарского в Покровский монастырь. Это замечательные

образцы древнерусского искусства. В экспозиции рассказывается

и о боевых действиях ополчения. Здесь располагается копия

боевого знамени, оружие, пушки, бердыши. Подлинник боевого

знамени хранится в Оружейной палате в Москве. В экспозиции

расположены шесть каменных надгробий, из фамильной усыпальницы

Пожарских. Правда когда то они были использованы в качестве

строительного материала, но потом извлечены и помещены в

экспозицию. Также в музее хранится духовная грамота (копия)

Пожарского, в которой завещает похоронить себя в Спасо-Евфимиевом

монастыре. середины

17 века, украшенные киотами с изображениями святых - вклад

Д. Пожарского в Покровский монастырь. Это замечательные

образцы древнерусского искусства. В экспозиции рассказывается

и о боевых действиях ополчения. Здесь располагается копия

боевого знамени, оружие, пушки, бердыши. Подлинник боевого

знамени хранится в Оружейной палате в Москве. В экспозиции

расположены шесть каменных надгробий, из фамильной усыпальницы

Пожарских. Правда когда то они были использованы в качестве

строительного материала, но потом извлечены и помещены в

экспозицию. Также в музее хранится духовная грамота (копия)

Пожарского, в которой завещает похоронить себя в Спасо-Евфимиевом

монастыре.

Золотая

кладовая. Талантливый

русский народ оставил после себя много чудесных предметов,

великолепию и тонкости изготовления которых можно только

подивиться. Золотая кладовая – сокровищница декоративно-прикладного

искусства. Здесь представлено более 500 изделий суздальских

мастеров: шитье, вышивка, предметы ювелирного искусства,

книги. Музей был открыт в 1977 году. В Никольской церкви.

В алтарной части расположены изделия мелкой пластики. Это:

нагрудные иконы, кресты, панагии, выполненные в технике

резьбы по дереву, кости, камню, металлу и Золотая

кладовая. Талантливый

русский народ оставил после себя много чудесных предметов,

великолепию и тонкости изготовления которых можно только

подивиться. Золотая кладовая – сокровищница декоративно-прикладного

искусства. Здесь представлено более 500 изделий суздальских

мастеров: шитье, вышивка, предметы ювелирного искусства,

книги. Музей был открыт в 1977 году. В Никольской церкви.

В алтарной части расположены изделия мелкой пластики. Это:

нагрудные иконы, кресты, панагии, выполненные в технике

резьбы по дереву, кости, камню, металлу и  украшенные

окладами из золота и серебра с жемчугом и драгоценными камнями.

Самый ранний образец русской мелкой пластики - резная каменная

иконка 13 века. Особого внимания заслу украшенные

окладами из золота и серебра с жемчугом и драгоценными камнями.

Самый ранний образец русской мелкой пластики - резная каменная

иконка 13 века. Особого внимания заслу живают

шедевры московской резьбы по кости конца 15 - начала 16

вв. нагрудные иконы "Архангел Михаил", "Избранные

святые", "Распятие с предстоящими", которые

отличаются выразительностью и мастерством исполнения. Замечательны

уникальные византийские камеи 11 - 12 веков: "Никола"

(на сапфире) и "Георгий" живают

шедевры московской резьбы по кости конца 15 - начала 16

вв. нагрудные иконы "Архангел Михаил", "Избранные

святые", "Распятие с предстоящими", которые

отличаются выразительностью и мастерством исполнения. Замечательны

уникальные византийские камеи 11 - 12 веков: "Никола"

(на сапфире) и "Георгий" (на жадеите) в золотых оправах работы московских мастеров

начала 15 века. Здесь представлены роскошные предметы периода

расцвета декоративно-прикладного искусства. По-особенному

украшались оклады Евангелия, церковных книг, различной церковной

утвари. Среди экспонатов дары царей, духовных и светских

лиц. Например, кованая водосвятная чашу 1595 года вклада

князя И.И. Шуйского в Рождественский собор Суздаля, ковш

стольника А.Т Племянникова из Успенского собора во Владимире,

чеканные кадила 1599 и 1603 гг. - вклады Крутицкого митрополита

Галасия и князя Д.И. Шуйского в Спасо-Евфимиев и Ризположенский

монастыри Суздаля.

(на жадеите) в золотых оправах работы московских мастеров

начала 15 века. Здесь представлены роскошные предметы периода

расцвета декоративно-прикладного искусства. По-особенному

украшались оклады Евангелия, церковных книг, различной церковной

утвари. Среди экспонатов дары царей, духовных и светских

лиц. Например, кованая водосвятная чашу 1595 года вклада

князя И.И. Шуйского в Рождественский собор Суздаля, ковш

стольника А.Т Племянникова из Успенского собора во Владимире,

чеканные кадила 1599 и 1603 гг. - вклады Крутицкого митрополита

Галасия и князя Д.И. Шуйского в Спасо-Евфимиев и Ризположенский

монастыри Суздаля. А какой прекрасной предстает икона “Богоматерь Корсунская

” в богатом драгоценном уборе. Выполненный из золота и серебра

оклад украшен чеканкой, эмалью по скани, жемчугом и драгоценными

камнями. Это настоящий шедевр ювелирного искусства. На отдельных

витринах Вы увидите образцы эмалей и искусства чернения.

Здесь же представлена икона "Богоматерь Владимирская"

в уникальном окладе с басменными изображениями двенадцати

праздников. В экспозиции представлены также образцы орнаментального

шитья 18 - 19 вв.Это церковные облачения и покровцы со сложным

декором, расшитые серебряными и золотыми нитями, жемчугом

и перламутром, бисером и блестками.

А какой прекрасной предстает икона “Богоматерь Корсунская

” в богатом драгоценном уборе. Выполненный из золота и серебра

оклад украшен чеканкой, эмалью по скани, жемчугом и драгоценными

камнями. Это настоящий шедевр ювелирного искусства. На отдельных

витринах Вы увидите образцы эмалей и искусства чернения.

Здесь же представлена икона "Богоматерь Владимирская"

в уникальном окладе с басменными изображениями двенадцати

праздников. В экспозиции представлены также образцы орнаментального

шитья 18 - 19 вв.Это церковные облачения и покровцы со сложным

декором, расшитые серебряными и золотыми нитями, жемчугом

и перламутром, бисером и блестками.

Тюремный

корпус. На

территории монастыря сохранилась Тюремный

корпус. На

территории монастыря сохранилась  даже

тюрьма. Хотя первоначально это был келейный корпус, а 1823

году был перестроен в тюрьму для лиц духовного звания. Это

была последняя крупная постройка монастыря. Тюремный корпус

— одноэтажное здание, довольно длинное, с прогулочным задним

двором и высокой кирпичной стеной. Внутри тюрьмы расположены

темные арестантские камеры. Тюремный корпус навевает мрачные

и унылые мысли, очень хорошо передает тягостное настроение.

Как и все здания Спасо-Евфимиева монастыря, тюремный корпус

в 70 гг. был отреставрирован и был открыт для посетителей.

Здесь можно познакомиться с жизнью монастырского узника,

посидеть несколько минут в одиночной камере. В бывших тюремных

камерах развернута выставка "Суздальская тюрьма. Летопись

двухвековой истории". Экспозиция построена на основе

архивных документов Тайной экспедиции, Синода, Министерства

внутренних дел, Владимирской духовной консистории и рассекреченных

материалов современных архивов. Здесь пересеклись трагические

судьбы узников монастырской тюрьмы, тюрьмы НКВД, лагеря

военнопленных. даже

тюрьма. Хотя первоначально это был келейный корпус, а 1823

году был перестроен в тюрьму для лиц духовного звания. Это

была последняя крупная постройка монастыря. Тюремный корпус

— одноэтажное здание, довольно длинное, с прогулочным задним

двором и высокой кирпичной стеной. Внутри тюрьмы расположены

темные арестантские камеры. Тюремный корпус навевает мрачные

и унылые мысли, очень хорошо передает тягостное настроение.

Как и все здания Спасо-Евфимиева монастыря, тюремный корпус

в 70 гг. был отреставрирован и был открыт для посетителей.

Здесь можно познакомиться с жизнью монастырского узника,

посидеть несколько минут в одиночной камере. В бывших тюремных

камерах развернута выставка "Суздальская тюрьма. Летопись

двухвековой истории". Экспозиция построена на основе

архивных документов Тайной экспедиции, Синода, Министерства

внутренних дел, Владимирской духовной консистории и рассекреченных

материалов современных архивов. Здесь пересеклись трагические

судьбы узников монастырской тюрьмы, тюрьмы НКВД, лагеря

военнопленных.

Суздальская тюрьма.

Кроме

культурной столицы так получилось, что Суздаль выполнял

еще и роль места, куда ссылали неугодных правительству высокопоставленных

лиц. Неприметное серой здание суздальской тюрьмы хранит

драматизм и боль тех событий. В экспозиции представлены

материалы о тюрьме как дореволюционного времени, так и Кроме

культурной столицы так получилось, что Суздаль выполнял

еще и роль места, куда ссылали неугодных правительству высокопоставленных

лиц. Неприметное серой здание суздальской тюрьмы хранит

драматизм и боль тех событий. В экспозиции представлены

материалы о тюрьме как дореволюционного времени, так и  советского

периода. Учрежденное императрицей Екатериной II в 1766 году

тюремное отделение, просуществовало до 1906 года. Узниками

этой тюрьмы стало 403 человека: причем здесь находились

люди самых разных сословий и происхождения. Тюрьма скрыта

за высокой кирпичной стеной, темные коридоры и мрачные камеры,

небольшой тюремный дворик. – свидетели прошлого. Из известных

людей здесь находились: декабрист советского

периода. Учрежденное императрицей Екатериной II в 1766 году

тюремное отделение, просуществовало до 1906 года. Узниками

этой тюрьмы стало 403 человека: причем здесь находились

люди самых разных сословий и происхождения. Тюрьма скрыта

за высокой кирпичной стеной, темные коридоры и мрачные камеры,

небольшой тюремный дворик. – свидетели прошлого. Из известных

людей здесь находились: декабрист  Ф.Шаховский

и монах-прорицатель Авель, предсказавший судьбу рода Романовых.

С 1829 г. в тюрьму стали заключать лиц только духовного

звания, а также раскольников и сектантов. Немало судеб искалечила

суздальская тюрьма и в советские годы. В 1923 г. в монастыре

был организован один из политических изоляторов для "перевоспитания"

идейных противников новой власти. Социалисты, анархисты, Ф.Шаховский

и монах-прорицатель Авель, предсказавший судьбу рода Романовых.

С 1829 г. в тюрьму стали заключать лиц только духовного

звания, а также раскольников и сектантов. Немало судеб искалечила

суздальская тюрьма и в советские годы. В 1923 г. в монастыре

был организован один из политических изоляторов для "перевоспитания"

идейных противников новой власти. Социалисты, анархисты,

партийные

руководители и беспартийные, профессора и крестьяне оказались

по воле судьбы на тюремных нарах Суздаля. В Суздальской

тюрьме были в заточении такие известные в стране люди, как

бывший директор Государственной публичной библиотеки В.И.

Невский, один из идейных противников методов руководства

правящей партии М.Н.Рютин, экономист с мировым именем Н.Д.Кондратьев,

один из организаторов знаменитой советской денежной реформы

1922-1924 годов Л.Н.Юровский. Кроме материалов о суздальских партийные

руководители и беспартийные, профессора и крестьяне оказались

по воле судьбы на тюремных нарах Суздаля. В Суздальской

тюрьме были в заточении такие известные в стране люди, как

бывший директор Государственной публичной библиотеки В.И.

Невский, один из идейных противников методов руководства

правящей партии М.Н.Рютин, экономист с мировым именем Н.Д.Кондратьев,

один из организаторов знаменитой советской денежной реформы

1922-1924 годов Л.Н.Юровский. Кроме материалов о суздальских

заключенных,

в новой экспозиции есть раздел о массовых репрессиях 1920-1950-х

гг. Об этом страшном времени рассказывают документы и фотографии,

книги, уникальные предметы, чудом сохранившиеся до наших

дней: наручники, лагерный номерной знак, самодельный молитвенник

и другие личные вещи репрессированных. Эта экспозиция заставляет

вспомнить те чудовищные времена, которые задавили немало

достойных светлых личностей. С 1940 г. до 1946 г. на территории

многострадального Спасо-Евфимиева монастыря находились военные:

вначале интернированные офицеры чешского легиона бывшей

польской армии, затем солдаты и офицеры Красной армии, которые

проходили проверку после пребывания в плену и окружении

противника. В фильтрационном лагере, закрытом 1 января 1943

г., прошли проверку 8232 человека. После наших военных,

в лагерь стали поступать военнопленные немецкой армии из

разгромленной под Сталинградом группировки фельдмаршала

Ф. Паулюса. Летом 1943 года более двух месяцев в одном из

корпусов содержался сам Ф. Паулюс. заключенных,

в новой экспозиции есть раздел о массовых репрессиях 1920-1950-х

гг. Об этом страшном времени рассказывают документы и фотографии,

книги, уникальные предметы, чудом сохранившиеся до наших

дней: наручники, лагерный номерной знак, самодельный молитвенник

и другие личные вещи репрессированных. Эта экспозиция заставляет

вспомнить те чудовищные времена, которые задавили немало

достойных светлых личностей. С 1940 г. до 1946 г. на территории

многострадального Спасо-Евфимиева монастыря находились военные:

вначале интернированные офицеры чешского легиона бывшей

польской армии, затем солдаты и офицеры Красной армии, которые

проходили проверку после пребывания в плену и окружении

противника. В фильтрационном лагере, закрытом 1 января 1943

г., прошли проверку 8232 человека. После наших военных,

в лагерь стали поступать военнопленные немецкой армии из

разгромленной под Сталинградом группировки фельдмаршала

Ф. Паулюса. Летом 1943 года более двух месяцев в одном из

корпусов содержался сам Ф. Паулюс.

После закрытия офицерского лагеря для военнопленных, с 1946

по 1967 гг. на территории монастыря размещались трудовые

и воспитательные колонии для несовершеннолетних. Эта часть

экспозиции возникла благодаря снятию грифа секретности с

большинства документов государственных и ведомственных архивов

и возможности изучения трагического периода нашей истории,

судеб узников Суздальской тюрьмы.

Далее

Покровский монастырь.

|