|

Кидекша.

На

восточной окраине Суздаля, на высоком берегу Нерли расположилось

древнее село Кидекша. Кидекша – место удивительное. Оно

сохранилось, как поселение со второго тысячелетия до нашей

эры, там были обнаружены стоянки древних людей. Потом там

появились финно-угорские поселения. Возможно, само название

Кидекши, как и название Суздаль связано с финно-уграми.

На финском наречии, на наречии языка меря, Кидекша – это

каменистый рукав, каменистый приток. То есть, это второе

дославянское название Каменки. Каменка – главная река Суздаля,

небольшая и неглубокая, но всегда полноводная благодаря

особой хитрой системе ее наполнения. Она всегда использовалась

как торговый путь. А более крупная река, Нерль, протекает

чуть дальше, на берег ее мы, конечно, выйдем, она связывала

Суздаль водным путем с Ростовскими землями, с Владимиром,

Москвой. Эти реки являлись достаточно оживленными артериями,

не только летом, но и зимой по ним ходили торговые караваны.

Однако, кроме торговых караванов, по этим рекам перемещались

и вражеские полчища. На окрестности Суздаля На

восточной окраине Суздаля, на высоком берегу Нерли расположилось

древнее село Кидекша. Кидекша – место удивительное. Оно

сохранилось, как поселение со второго тысячелетия до нашей

эры, там были обнаружены стоянки древних людей. Потом там

появились финно-угорские поселения. Возможно, само название

Кидекши, как и название Суздаль связано с финно-уграми.

На финском наречии, на наречии языка меря, Кидекша – это

каменистый рукав, каменистый приток. То есть, это второе

дославянское название Каменки. Каменка – главная река Суздаля,

небольшая и неглубокая, но всегда полноводная благодаря

особой хитрой системе ее наполнения. Она всегда использовалась

как торговый путь. А более крупная река, Нерль, протекает

чуть дальше, на берег ее мы, конечно, выйдем, она связывала

Суздаль водным путем с Ростовскими землями, с Владимиром,

Москвой. Эти реки являлись достаточно оживленными артериями,

не только летом, но и зимой по ним ходили торговые караваны.

Однако, кроме торговых караванов, по этим рекам перемещались

и вражеские полчища. На окрестности Суздаля  еще

с конца XI, в начале XII века несколько раз нападали волжские

булгары. И вообще, крепость, резиденция князя Юрия Долгорукого

в XII веке, служила как бы форпостом на подступах к Суздалю.

Отсюда предупреждали горожан о приближении врага, так что

было возможно предусмотреть оборону. Несколько раз волжские

булгары, врывавшиеся сюда, терпели поражение от суздальских

ратей. От крепости Кидекши ничего не осталось, и практически

ничего – от самих валов. Они находились на территории современных

огородов и были перепаханы. Но сохранилась белокаменная

церковь св. Бориса и Глеба, и более того, если бы в XIX

веке проводились более тщательные исследования этого места,

то, может быть, открытий было бы больше. Ведь упоминается,

что в XIX веке рядом с церковью св. Бориса и Глеба были

обнаружены остатки мрамора. Мрамора не в современном понимании

– были обнаружены белые камни. Эти остатки белокаменных

строений относились к дворцу князя Юрия Долгорукого. Князь

не просто так здесь основал свою резиденцию. Место было

очень удобно для обороны. Здесь слияние рек – Каменка впадает

в Нерль. А еще на этом месте, раньше, во времена Мономаха

воздвигалась еще

с конца XI, в начале XII века несколько раз нападали волжские

булгары. И вообще, крепость, резиденция князя Юрия Долгорукого

в XII веке, служила как бы форпостом на подступах к Суздалю.

Отсюда предупреждали горожан о приближении врага, так что

было возможно предусмотреть оборону. Несколько раз волжские

булгары, врывавшиеся сюда, терпели поражение от суздальских

ратей. От крепости Кидекши ничего не осталось, и практически

ничего – от самих валов. Они находились на территории современных

огородов и были перепаханы. Но сохранилась белокаменная

церковь св. Бориса и Глеба, и более того, если бы в XIX

веке проводились более тщательные исследования этого места,

то, может быть, открытий было бы больше. Ведь упоминается,

что в XIX веке рядом с церковью св. Бориса и Глеба были

обнаружены остатки мрамора. Мрамора не в современном понимании

– были обнаружены белые камни. Эти остатки белокаменных

строений относились к дворцу князя Юрия Долгорукого. Князь

не просто так здесь основал свою резиденцию. Место было

очень удобно для обороны. Здесь слияние рек – Каменка впадает

в Нерль. А еще на этом месте, раньше, во времена Мономаха

воздвигалась  другая

каменная постройка. другая

каменная постройка.  Остатки

плинфенных строений были обнаружены археологами. Возможно,

и Мономах в начале XII века строил на этом месте храм. Существующий

храм построен на месте легендарном, относится оно к личностям

Бориса Ростовского и Глеба, брата его. В честь этих мучеников,

первых русских святых, был освящен и престол храма. По легенде,

они встречались здесь незадолго до своей гибели. Так что

это место было освящено поистине историческими личностями.

Белокаменный храм в Кидекше считается одним из самых древних

белокаменных построек здесь, на северо-востоке. Этухрамовую

постройку можно считать началом белокаменного зодчества

на северо-востоке. И именно со времен Юрия Остатки

плинфенных строений были обнаружены археологами. Возможно,

и Мономах в начале XII века строил на этом месте храм. Существующий

храм построен на месте легендарном, относится оно к личностям

Бориса Ростовского и Глеба, брата его. В честь этих мучеников,

первых русских святых, был освящен и престол храма. По легенде,

они встречались здесь незадолго до своей гибели. Так что

это место было освящено поистине историческими личностями.

Белокаменный храм в Кидекше считается одним из самых древних

белокаменных построек здесь, на северо-востоке. Этухрамовую

постройку можно считать началом белокаменного зодчества

на северо-востоке. И именно со времен Юрия  Долгорукого

начинается белокаменное строительство, но, пользуясь дружбой

с Волынскими князьями, он первоначально приглашает мастеров

с Волыни. С запада они приходили сюда и учили местных мастеров,

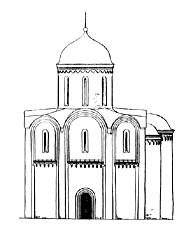

как строить из белого камня. Борисоглебская церковь производит

сильное впечатление суровой простотой: от нее так и веет

русским средневековьем княжеских усобиц, насупленным молчанием

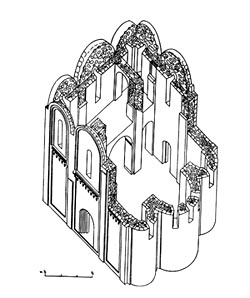

неприступной крепости, богатырской статью. Кубический объем

с массивными выступами апсид сложен из отлично тесанных

блоков белого камня, ясная конструкция почти лишена резного

декора. Долгорукого

начинается белокаменное строительство, но, пользуясь дружбой

с Волынскими князьями, он первоначально приглашает мастеров

с Волыни. С запада они приходили сюда и учили местных мастеров,

как строить из белого камня. Борисоглебская церковь производит

сильное впечатление суровой простотой: от нее так и веет

русским средневековьем княжеских усобиц, насупленным молчанием

неприступной крепости, богатырской статью. Кубический объем

с массивными выступами апсид сложен из отлично тесанных

блоков белого камня, ясная конструкция почти лишена резного

декора. Нет еще ни пояса колонок, ни стенных рельефов - только робкая

аркатура, узкий поребрик да простые профили чуть углубленного

портала. Мастерство дружины, принявшей, очевидно, местных

новичков, еще не было совершенным. Впоследствии рухнул верх

и в XVII в. перестроен под четырехскатную кровлю с крошечной

главкой. С XIV в. был здесь мужской монастырек. Он существовал

как действующий монастырь до XVIII века. Несколько раз он

разорялся, а храм Бориса и Глеба пострадал во время нашествия

Батыя. Его полчища шли с южной и юго-восточной стороны к

Суздалю и переправлялись через Нерль, и, конечно, разорили

все села на своем пути, в том числе и Кидекшу. Все деревянные

строения сгорели

Нет еще ни пояса колонок, ни стенных рельефов - только робкая

аркатура, узкий поребрик да простые профили чуть углубленного

портала. Мастерство дружины, принявшей, очевидно, местных

новичков, еще не было совершенным. Впоследствии рухнул верх

и в XVII в. перестроен под четырехскатную кровлю с крошечной

главкой. С XIV в. был здесь мужской монастырек. Он существовал

как действующий монастырь до XVIII века. Несколько раз он

разорялся, а храм Бориса и Глеба пострадал во время нашествия

Батыя. Его полчища шли с южной и юго-восточной стороны к

Суздалю и переправлялись через Нерль, и, конечно, разорили

все села на своем пути, в том числе и Кидекшу. Все деревянные

строения сгорели ,

храм тоже горел. Его восточная сторона обрушилась после

пожара, мощные белокаменные своды и мощная белокаменная

глава раздавили часть стен. Их, конечно, восстановили, немного

изменив форму храма. Из почти правильного куба он превратился

в такой немного усеченный, уменьшенный прямоугольник. Ну

а верх восстанавливался позже и перестраивался даже из кирпича

в XVIII веке. Сохранились остатки позакомарных покрытий,

полукружие как раз видно хорошо. И сохранились остатки окон,

древних щелевидных окон сделанных, как бойницы. В аркасолиях

под хорами находятся погребения сына одного из сыновей Юрия

Долгорукого - Бориса Юрьевича, его жены Марии, и их дочери.

Живопись: церковь была расписана через тридцать-сорок лет

после ,

храм тоже горел. Его восточная сторона обрушилась после

пожара, мощные белокаменные своды и мощная белокаменная

глава раздавили часть стен. Их, конечно, восстановили, немного

изменив форму храма. Из почти правильного куба он превратился

в такой немного усеченный, уменьшенный прямоугольник. Ну

а верх восстанавливался позже и перестраивался даже из кирпича

в XVIII веке. Сохранились остатки позакомарных покрытий,

полукружие как раз видно хорошо. И сохранились остатки окон,

древних щелевидных окон сделанных, как бойницы. В аркасолиях

под хорами находятся погребения сына одного из сыновей Юрия

Долгорукого - Бориса Юрьевича, его жены Марии, и их дочери.

Живопись: церковь была расписана через тридцать-сорок лет

после  постройки

(1180-90). Фрагменты живописи сохранились: в аркасолиях

под хорами постройки

(1180-90). Фрагменты живописи сохранились: в аркасолиях

под хорами  (изображения

жены Юрия Долгорукого, византийской принцессы, и Св. Марии,

патронессы княгини Марии, погребенной в этом аркасолии)

, на хорах (изображения сада - рая), на южной (фигуры двух

всадников, возможно, волхвов или Бориса и Глеба, святые

Флор и Лавр) и северной (орнаменты) стене рядом с новым

иконостасом. (изображения

жены Юрия Долгорукого, византийской принцессы, и Св. Марии,

патронессы княгини Марии, погребенной в этом аркасолии)

, на хорах (изображения сада - рая), на южной (фигуры двух

всадников, возможно, волхвов или Бориса и Глеба, святые

Флор и Лавр) и северной (орнаменты) стене рядом с новым

иконостасом.

С XVIII в. на месте монастыря находился сельский приход,

и в пару к древнему холодному храму поставлена теплая «клетская»

Стефаниевская церковь 1780 г. А перед ними - шатровая колокольня

с арочным пролетом святых ворот, вокруг - каменная оградка

с другими воротцами.

Далее

Кремль.

|