|

Кремль.

Начнем

знакомство с самим Суздалем с древнейшей части города, с

Кремля. Академик М. Н. Тихомиров в работе «Древнерусские

города» отнес Суздаль к числу двадцати пяти самых древних

и значительных русских городов. Об этом говорит и название

города, которое большинство исследователей - топонимистов

связывают с языком древних финно-угорских племен, населяющих

эту землю с IV в. до н. э. В IX в. н. э. эти места заселяют

славяне. Именно на территории Кремля в его северо- западной

части в излучине р.Каменки возникает древнее городище, от

его укреплений почти ничего не осталось и только археологи

поведали нам о том как оно могло выглядеть в Х веке. Очевидно,

Суздаль возник задолго до первого упоминания о нем в летописях,

т.е. до 1024 г.

Очень

древним является вал суздальского Кремля. Он построен по

приказу Владимира Мономаха, отца первого самостоятельного

князя Северо-Восточной Руси Юрия Долгорукого. Вал этот старше

многих известных русских городов, в т. ч. Москвы. Очень

древним является вал суздальского Кремля. Он построен по

приказу Владимира Мономаха, отца первого самостоятельного

князя Северо-Восточной Руси Юрия Долгорукого. Вал этот старше

многих известных русских городов, в т. ч. Москвы. Когда-то вал служил основанием мощным деревянным стенам

с башнями и тремя воротами, от крепостных сооружений ничего

не сохранилось. С трех сторон город окружает река Каменка,

когда-то судоходная. А здесь был вырыт глубокий ров, его

заполняла вода, а в город можно было попасть через подъемный

мост. Таким был Кремль (т.е. крепость) до XVIII в., когда

в 1719 году деревянная крепость сгорела, верхушка вала была

срыта, ров частично засыпан.

Когда-то вал служил основанием мощным деревянным стенам

с башнями и тремя воротами, от крепостных сооружений ничего

не сохранилось. С трех сторон город окружает река Каменка,

когда-то судоходная. А здесь был вырыт глубокий ров, его

заполняла вода, а в город можно было попасть через подъемный

мост. Таким был Кремль (т.е. крепость) до XVIII в., когда

в 1719 году деревянная крепость сгорела, верхушка вала была

срыта, ров частично засыпан.

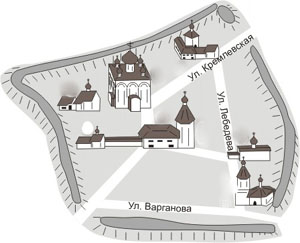

И вот мы уже за валом, на территории Кремля. Справа Успенская

церковь, а слева, в глубине ул. Никольской (ныне ул. А.

Лебедева) стройная колокольня Никольской церкви. Колокольня

увенчана изящным вогнутым шатром-дудкой, изобретением суздальских

зодчих. Пройдем по Кремлевской улице к современной ограде,

которую часто путают с кремлевскими укреплениями.

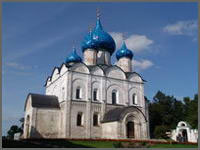

Мы в центре Кремля, на соборной площади, у древнего собора

Рождества Пресвятой Богородицы. Сложная история памятника

до конца еще не выяснена. Известно, что на этом самом месте

в самом начале XII в. по воле Владимира Мономаха был построен

первый на Северо-востоке каменный храм Успения  Пресвятой

Богородицы. Вот здесь и заключается загадка: почему в Суздале,

а не в Ростове, формальной столице Ростово-Суздальского

княжества? Более того, Владимир Мономах развернул невиданное

по размаху строительство оборонительных укреплений, как

в Суздале, так и во Владимире. Причина одна: Суздаль, пока

еще неофициально, превращается в политический центр Северо-востока,

а т. к. епископа в то время в Ростове не было, духовное

первенство принадлежит игумену Дмитриевского монастыря в

Суздале, где осуществляется местное летописание. Но первый

собор простоял недолго. Пресвятой

Богородицы. Вот здесь и заключается загадка: почему в Суздале,

а не в Ростове, формальной столице Ростово-Суздальского

княжества? Более того, Владимир Мономах развернул невиданное

по размаху строительство оборонительных укреплений, как

в Суздале, так и во Владимире. Причина одна: Суздаль, пока

еще неофициально, превращается в политический центр Северо-востока,

а т. к. епископа в то время в Ростове не было, духовное

первенство принадлежит игумену Дмитриевского монастыря в

Суздале, где осуществляется местное летописание. Но первый

собор простоял недолго. Он был построен из плинфы, которую изготавливали в самом

Суздале. Археолог Воронин Н.Н во время раскопок обнаружил

в долине каменки многочисленные печи, в которых обжигали

этот весьма специфический кирпич. По какой-то, до сих пор

непонятной причине храм сильно обветшал уже к середине XII

века и грозил развалиться ( возможно грунт в основании собора

был неустойчивым). В середине XII в. Юрий Долгорукий решил

украсить свой стольный град белокаменными церквями.

Он был построен из плинфы, которую изготавливали в самом

Суздале. Археолог Воронин Н.Н во время раскопок обнаружил

в долине каменки многочисленные печи, в которых обжигали

этот весьма специфический кирпич. По какой-то, до сих пор

непонятной причине храм сильно обветшал уже к середине XII

века и грозил развалиться ( возможно грунт в основании собора

был неустойчивым). В середине XII в. Юрий Долгорукий решил

украсить свой стольный град белокаменными церквями. В 1148 г. кн. Юрий Долгорукий возвел на этом месте новый

собор из туфа и белого камня и посвятил его Рождеству Богородицы,

для строительства собора частично использовалась плинфа

прежнего храма. Ее и сейчас еще можно видеть в кладке северной

стены.

В 1148 г. кн. Юрий Долгорукий возвел на этом месте новый

собор из туфа и белого камня и посвятил его Рождеству Богородицы,

для строительства собора частично использовалась плинфа

прежнего храма. Ее и сейчас еще можно видеть в кладке северной

стены.  Но

и этот храм простоял недолго. В 1222 г. внук Юрия Долгорукого

Юрий (Георгий) Всеволодович, разобрав верхний ярус храма

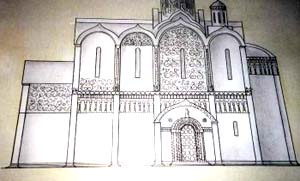

после обрушения сводов, надстраивает его заново. Белокаменный

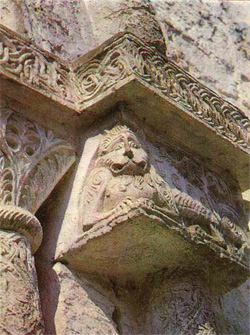

трехглавый собор был украшен великолепной резьбой, остатки

которой сохранились на порталах и аркатурно-колончатом поясе

собора. Знаменитые львиные капители сохранились до сих пор.

Велико Историко-художественное значение архитектуры Рождественского

собора, он продолжил и во многом развил владимиро-суздальское

зодчество, положил начало новому самобытному стилю, который

затем Но

и этот храм простоял недолго. В 1222 г. внук Юрия Долгорукого

Юрий (Георгий) Всеволодович, разобрав верхний ярус храма

после обрушения сводов, надстраивает его заново. Белокаменный

трехглавый собор был украшен великолепной резьбой, остатки

которой сохранились на порталах и аркатурно-колончатом поясе

собора. Знаменитые львиные капители сохранились до сих пор.

Велико Историко-художественное значение архитектуры Рождественского

собора, он продолжил и во многом развил владимиро-суздальское

зодчество, положил начало новому самобытному стилю, который

затем  знаменовал.

Становление застройки Москвы. Он был первым городским собором,

что определило его масштабность, размеры. Основной строительный

материал – легкий пористый известняк. Из тесаного белого

камня выполнены лишь архитектурные детали, эффектно выступающие

на грубоватой фактуре туфа. В отделке заметно усилено чисто

декоративное начало, проявившееся в особом характере резьбы.

Белокаменная резьба плоскостная, знаменовал.

Становление застройки Москвы. Он был первым городским собором,

что определило его масштабность, размеры. Основной строительный

материал – легкий пористый известняк. Из тесаного белого

камня выполнены лишь архитектурные детали, эффектно выступающие

на грубоватой фактуре туфа. В отделке заметно усилено чисто

декоративное начало, проявившееся в особом характере резьбы.

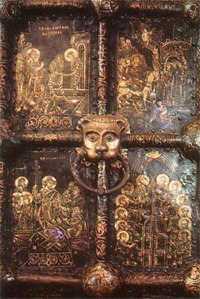

Белокаменная резьба плоскостная, стелющаяся, пронизана языческими мотивами. Такую орнаментацию

называют ковровой. Рождественский собор интересен не только

своей архитектурой. Сохранился его интерьер, правда только

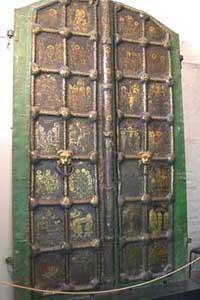

частично. Особый интерес представляют знаменитые «златые

врата» , украшавшие южный и западный порталы храма. Суздальские

«златые врата» - памятник уникальный. Они были созданы в

начале 30-х годов XIII века и получили свое название по

сложной технике «огневого золочения»,

стелющаяся, пронизана языческими мотивами. Такую орнаментацию

называют ковровой. Рождественский собор интересен не только

своей архитектурой. Сохранился его интерьер, правда только

частично. Особый интерес представляют знаменитые «златые

врата» , украшавшие южный и западный порталы храма. Суздальские

«златые врата» - памятник уникальный. Они были созданы в

начале 30-х годов XIII века и получили свое название по

сложной технике «огневого золочения», в которой выполнена богатейшая орнаментировка, многочисленные

изображения и надписи на листах «вороненой» меди. Сюжетные

композиции врат посвящены жизнеописанию Богоматери и Христа.

Богатой внешней орнаментировке собора вторила и внутренняя

фресковая живопись, о ней упоминает Лаврентьевская летопись.

К сожалению фрески XIII века почти не сохранились и записаны

более поздними фресками. Но и этот собор обрушился в XV

веке в 1445 г.Своды собора обрушились до аркатурного фриза.

Храм простоял разрушенным более 80 лет. Был возведен наново

в 1528 году из кирпича, трехглавие был заменено на пятиглавие.

в которой выполнена богатейшая орнаментировка, многочисленные

изображения и надписи на листах «вороненой» меди. Сюжетные

композиции врат посвящены жизнеописанию Богоматери и Христа.

Богатой внешней орнаментировке собора вторила и внутренняя

фресковая живопись, о ней упоминает Лаврентьевская летопись.

К сожалению фрески XIII века почти не сохранились и записаны

более поздними фресками. Но и этот собор обрушился в XV

веке в 1445 г.Своды собора обрушились до аркатурного фриза.

Храм простоял разрушенным более 80 лет. Был возведен наново

в 1528 году из кирпича, трехглавие был заменено на пятиглавие.

Собор

не имел никаких украшений, кроме тех которые сохранились

с XIII века. Синими со звездами главы стали в к. XVIII в.

Это цвет неба и цвет Богоматери. Собор

не имел никаких украшений, кроме тех которые сохранились

с XIII века. Синими со звездами главы стали в к. XVIII в.

Это цвет неба и цвет Богоматери.

С 1333г. Суздаль - центр самостоятельной епископии. Постройки

внутри суздальского Кремля неоднократно достраивались и

перестраивались.

Поэтому его архитектурный облик складывался в течении нескольких

столетий. Каждый владыка приложил руку к совершенствованию

облика Кремля. В Кремле в XV в. строятся первые каменные

епископские палаты. В XVI-XVII в.в. сооружаются Архиерейские

палаты, включившие в себя и более древние каменные постройки.

Это - исключительно интересный памятник гражданской архитектуры,

в художественном облике которого сказались черты русских

"хоромов": галереи, красные крыльца, небольшие

окна, расположенные на разных уровнях. перестраивались.

Поэтому его архитектурный облик складывался в течении нескольких

столетий. Каждый владыка приложил руку к совершенствованию

облика Кремля. В Кремле в XV в. строятся первые каменные

епископские палаты. В XVI-XVII в.в. сооружаются Архиерейские

палаты, включившие в себя и более древние каменные постройки.

Это - исключительно интересный памятник гражданской архитектуры,

в художественном облике которого сказались черты русских

"хоромов": галереи, красные крыльца, небольшие

окна, расположенные на разных уровнях.

Архиерейский

двор построили в 15 веке рядом с Рождественским

собором. Чуть поодаль уже в 16 веке была построена Благовещенска

трапезная церковь, следом за ней выросли колокольня и домовая

церковь. Но больше всех для Кремля сделал митрополит Илларион,

про которого так и говорили: “получил титул ради суздальского

княжения”. Митрополит Илларион, прославившийся своей благочестивой

жизнью, фактически заново создал сложный, стилистически

разнообразный облик Кремля. Архиерейский

двор построили в 15 веке рядом с Рождественским

собором. Чуть поодаль уже в 16 веке была построена Благовещенска

трапезная церковь, следом за ней выросли колокольня и домовая

церковь. Но больше всех для Кремля сделал митрополит Илларион,

про которого так и говорили: “получил титул ради суздальского

княжения”. Митрополит Илларион, прославившийся своей благочестивой

жизнью, фактически заново создал сложный, стилистически

разнообразный облик Кремля.

Архиерейский

дом,

большой, сложной планировки, сочетает в себе строгость и

четкость линий с “хоромностью” и практичностью. Северный

корпус Крестовой палаты, надвое разделивший обширный двор,

построен заново при Иларионе.

Крестовая палата, парадная зала, где размещался фактически

центр Кремля, отличается не характерным для того времени

стилем. Всем своим обликом и устройством Крестовая палата

выходит за пределы традиционного древнерусского зодчества,

приближаясь к европейскому стилю. С внутренней стороны это

трапезная церковь, восстановленная в 16 в. - с редким для

Суздаля восьмискатным покрытием,  маленькой

главкой, с одностолпной трапезной палатой, с живописной

галереей на арках и крытым крыльцом с черепичным шатром.

Сейчас в Архиерейских палатах располагаются экспозиции:

"Сокровища Рождественского собора", Историческая

экспозиция, отдел Древнерусской живописи. Все это обретенное

при Илларионе великолепие Кремля можно видеть и сейчас.

много веков назад, с восьмигранной шатровой колокольни Архиерейских

палат раздается мелодичный перезвон часов-курантов XVII

в. На циферблате не цифры, а буквы кириллицы, т.к. в то

время на Руси цифрами еще не пользовались. Римские и арабские

цифры были введены в употребление лишь Петром I. маленькой

главкой, с одностолпной трапезной палатой, с живописной

галереей на арках и крытым крыльцом с черепичным шатром.

Сейчас в Архиерейских палатах располагаются экспозиции:

"Сокровища Рождественского собора", Историческая

экспозиция, отдел Древнерусской живописи. Все это обретенное

при Илларионе великолепие Кремля можно видеть и сейчас.

много веков назад, с восьмигранной шатровой колокольни Архиерейских

палат раздается мелодичный перезвон часов-курантов XVII

в. На циферблате не цифры, а буквы кириллицы, т.к. в то

время на Руси цифрами еще не пользовались. Римские и арабские

цифры были введены в употребление лишь Петром I.

Историческая экспозиция.

Экспозиция размещена в девяти залах на втором этаже Архиерейских

палат комплекса Суздальского Кремля. Первый зал построен

на материале археологических исследований. Археологические

находки раскрывают историю Суздальского ополья начиная с

VI в. до н.э. по ХIII в. В зале мы видим предметы, распространенные

в период раннего железного века: примитивные изделия из

железа - ножи, топоры, костяные орудия труда, керамику,

а также женские украшения славянских и финно-угорских племен,

материале археологических исследований. Археологические

находки раскрывают историю Суздальского ополья начиная с

VI в. до н.э. по ХIII в. В зале мы видим предметы, распространенные

в период раннего железного века: примитивные изделия из

железа - ножи, топоры, костяные орудия труда, керамику,

а также женские украшения славянских и финно-угорских племен,

языческие

амулеты и христианские крестики. Большой интерес вызывают

находки, датируемые Х-XI вв., в первую очередь уникальна

актовая печать с изображением Дмитрия Солунского, принадлежащая,

вероятно, Всеволоду III Большое Гнездо. О разветвленных

торговых связях Суздаля с другими русскими землями и с иными

странами свидетельствуют германские монеты, браслеты из

Новгорода, византийские ткани и др. На макете в центре зала

показана древняя планировка Суздаля, сложившаяся к началу

XIII в. языческие

амулеты и христианские крестики. Большой интерес вызывают

находки, датируемые Х-XI вв., в первую очередь уникальна

актовая печать с изображением Дмитрия Солунского, принадлежащая,

вероятно, Всеволоду III Большое Гнездо. О разветвленных

торговых связях Суздаля с другими русскими землями и с иными

странами свидетельствуют германские монеты, браслеты из

Новгорода, византийские ткани и др. На макете в центре зала

показана древняя планировка Суздаля, сложившаяся к началу

XIII в.  Она

включает Кремль, торгово-ремесленный посад, примыкающие

к ним монастыри. Она

включает Кремль, торгово-ремесленный посад, примыкающие

к ним монастыри. Тематика второго зала охватывает время с начала ХШ века

по середину XV столетия - период феодальной раздробленности

и объединения русских земель вокруг Москвы. Мы видим в этом

зале доспехи русского воина: кольчугу, шлем, русское и монголо-татарское

оружие ХШ века. Большой интерес представляют монеты Суздальско-Нижегородского

княжества, а также печати, небольшие иконы, кресты, свидетельствующие

о высоком уровне культуры Суздаля в XIV - XV вв. 3-й зал

посвящен истории Суздаля в составе централизованного русского

государства в XVI-XVII вв. Экспонаты, фотографии знакомят

нас с каменным строительством в монастырях, с иконами, книгами,

произведениями декоративно-прикладного искусства, из суздальских

монастырей. С некоторыми из монастырей cвязаны интересные

легенды. Мы видим детскую шелковую рубашечку с серебряным

шитьем и белокаменное надгробие. Предание связывает эти

вещи с легендарным сыном великого князя Василия III и Соломонии

Сабуровой, первой жены Василия III, впоследствии монахини

Покровского монастыря. Внимание посетителей привлекает колокол

в 67 пудов весом, который был отлит в 1552 году при Иване

Грозном. В миниатюрах жития суздальской святой XIII в. Евфросиньи,

написанного в XVII в.,

Тематика второго зала охватывает время с начала ХШ века

по середину XV столетия - период феодальной раздробленности

и объединения русских земель вокруг Москвы. Мы видим в этом

зале доспехи русского воина: кольчугу, шлем, русское и монголо-татарское

оружие ХШ века. Большой интерес представляют монеты Суздальско-Нижегородского

княжества, а также печати, небольшие иконы, кресты, свидетельствующие

о высоком уровне культуры Суздаля в XIV - XV вв. 3-й зал

посвящен истории Суздаля в составе централизованного русского

государства в XVI-XVII вв. Экспонаты, фотографии знакомят

нас с каменным строительством в монастырях, с иконами, книгами,

произведениями декоративно-прикладного искусства, из суздальских

монастырей. С некоторыми из монастырей cвязаны интересные

легенды. Мы видим детскую шелковую рубашечку с серебряным

шитьем и белокаменное надгробие. Предание связывает эти

вещи с легендарным сыном великого князя Василия III и Соломонии

Сабуровой, первой жены Василия III, впоследствии монахини

Покровского монастыря. Внимание посетителей привлекает колокол

в 67 пудов весом, который был отлит в 1552 году при Иване

Грозном. В миниатюрах жития суздальской святой XIII в. Евфросиньи,

написанного в XVII в., получило отражение разорение города монголо-татарами в 1238

г. В зале помещены материалы о событиях польско-литовской

интервенции и выдающемся полководце Д.М. Пожарском, чьи

владения находились в Суздальском уезде; представлено рукописное

евангелие - вклад Пожарского в Спасо-Евфимиев монастырь

1614 года. В 4-ом зале, посвященном социально-экономическому

развитию Суздаля в XVI - XVII вв., выставлены экспонаты

из крупнейших монастырей и Суздальского архиерейского дома:

портрет, принадлежавший знатной монахине, вклады Ивана Ивановича

Шуйского, брата царя Василия Шуйского, иконы суздальских

иконописцев, в том числе "Евфросинья Суздальская"

1700 г., где святая изображена на фоне достоверно написанного

града Суздаля. В зале представлены материалы по истории

строительства Суздаля. Пятый зал знакомит нас с экономическим

развитием Суздаля в конце XVII - начале XVIII вв., с работами

ремесленников различных специальностей: кузнецов, гончаров,

серебряных дел мастеров, продукцией местных

получило отражение разорение города монголо-татарами в 1238

г. В зале помещены материалы о событиях польско-литовской

интервенции и выдающемся полководце Д.М. Пожарском, чьи

владения находились в Суздальском уезде; представлено рукописное

евангелие - вклад Пожарского в Спасо-Евфимиев монастырь

1614 года. В 4-ом зале, посвященном социально-экономическому

развитию Суздаля в XVI - XVII вв., выставлены экспонаты

из крупнейших монастырей и Суздальского архиерейского дома:

портрет, принадлежавший знатной монахине, вклады Ивана Ивановича

Шуйского, брата царя Василия Шуйского, иконы суздальских

иконописцев, в том числе "Евфросинья Суздальская"

1700 г., где святая изображена на фоне достоверно написанного

града Суздаля. В зале представлены материалы по истории

строительства Суздаля. Пятый зал знакомит нас с экономическим

развитием Суздаля в конце XVII - начале XVIII вв., с работами

ремесленников различных специальностей: кузнецов, гончаров,

серебряных дел мастеров, продукцией местных  мануфактур:

набойками, отделочными кожами. мануфактур:

набойками, отделочными кожами. Большой интерес вызывает печь, облицованная расписными синими

сюжетными изразцами. Отдельная витрина посвящена влиянию

петровских реформ на развитие Суздаля. Монахиня Елена -

Евдокия Федоровна Лопухина, первая жена Петра I, 20 лет

(с 1698 по 1718) находилась в суздальском Покровском монастыре.

В шестом зале экспозиции выставлены портреты Евдокии Лопухиной

в монашеской одежде и ее сына царевича Алексея. С историей

Суздаля дореформенного периода знакомит нас седьмой зал

экспозиции, В зале помещен материал о культуре и просвещении

Суздаля в XVIII в., учебники того времени, материал об уроженце

Суздаля Д.М. Виноградове, наладившем промышленное производство

фарфора из отечественного сырья - лучшем керамисте Европы

XVIII в. В зале представлены предметы торгового обихода:

аршин, денежница,

Большой интерес вызывает печь, облицованная расписными синими

сюжетными изразцами. Отдельная витрина посвящена влиянию

петровских реформ на развитие Суздаля. Монахиня Елена -

Евдокия Федоровна Лопухина, первая жена Петра I, 20 лет

(с 1698 по 1718) находилась в суздальском Покровском монастыре.

В шестом зале экспозиции выставлены портреты Евдокии Лопухиной

в монашеской одежде и ее сына царевича Алексея. С историей

Суздаля дореформенного периода знакомит нас седьмой зал

экспозиции, В зале помещен материал о культуре и просвещении

Суздаля в XVIII в., учебники того времени, материал об уроженце

Суздаля Д.М. Виноградове, наладившем промышленное производство

фарфора из отечественного сырья - лучшем керамисте Европы

XVIII в. В зале представлены предметы торгового обихода:

аршин, денежница,  торговые

весы, гирьки. В 8-ом зале торговые

весы, гирьки. В 8-ом зале ,

посвященном жизни Суздаля XIX - начала XX вв., представлена

одежда крестьянская, монашеская, зажиточных слоев мещанства,

а также разнообразная посуда: глиняная, медная, стеклянная,

фарфоровая производства заводов Нечаева-Мальцова, Гарднера,

Кузнецова. Социальный состав горожан отображен в фотоснимках,

часть из которых выполнена в местной фотографии Соболева

А.А., открытой в 1893 г. В зале представлен парадный портрет

уроженца Суздаля, московского купца В.М. Блохина, который

изображен на фоне богадельни, построенной им в городе в

30-ые гг. XIX века. ,

посвященном жизни Суздаля XIX - начала XX вв., представлена

одежда крестьянская, монашеская, зажиточных слоев мещанства,

а также разнообразная посуда: глиняная, медная, стеклянная,

фарфоровая производства заводов Нечаева-Мальцова, Гарднера,

Кузнецова. Социальный состав горожан отображен в фотоснимках,

часть из которых выполнена в местной фотографии Соболева

А.А., открытой в 1893 г. В зале представлен парадный портрет

уроженца Суздаля, московского купца В.М. Блохина, который

изображен на фоне богадельни, построенной им в городе в

30-ые гг. XIX века. О непростой судьбе памятников архитектуры в двадцатом столетии

повествуют документы и фотографии последнего зала экспозиции.

Многие исторические и художественные ценности древнего Суздаля

удалось сохранить благодаря музею. С 1945 г. планомерно

ведется реставрация памятников архитектуры, резко возрастает

поток туристов. В июне 1983 г. Международной Федерацией

журналистов и писателей по туризму Суздалю был вручен приз

"Золотое яблоко".

О непростой судьбе памятников архитектуры в двадцатом столетии

повествуют документы и фотографии последнего зала экспозиции.

Многие исторические и художественные ценности древнего Суздаля

удалось сохранить благодаря музею. С 1945 г. планомерно

ведется реставрация памятников архитектуры, резко возрастает

поток туристов. В июне 1983 г. Международной Федерацией

журналистов и писателей по туризму Суздалю был вручен приз

"Золотое яблоко".

Крестовая

палата. Музеи, расположенные в суздальском

Кремле отличаются удивительной красотой и правдоподобностью

оформления обстановки. Крестовая палата является парадной

залой архиерейского обихода. Именно в Крестовой палате зачитывались

царские указы, рассматривались челобитные, принимались люди

пришедшие за благословением,

духовные лица по случаю храмовых праздников, а также по

случаю торжественных церемоний. Ее вход обрамляют перспективные

порталы, характерные для владимиро-суздальской архитектуры.Крестовая

палата поражает своим размером, тем более примечательно,

что в ее огромном зале, площадью более 300 кв.м. нет ни

одного столба. Обстановка Крестовой палаты полностью соответствует

интерьеру тех времен. Вдоль стен стоят дубовые скамьи, покрытые

красным сукном. Подоконники так же покрываются красным сукном.

С самого начала Крестовая палата имела калориферное отопление.

Но в 18 веке была построена печь, которая стала главным

источником тепла с тех пор. Но эта печь не только для отопления.

Она еще выполняет роль декора: великолепные, редкой красоты

изразцы на голландский манер притягиваю взгляд. Интерьер

палат дополняют иконы, портреты царей или духовных лиц.

Из царских персон это портреты XVIII века Алексея Михайловича,

Петра Алексеевича и Федора Алексеевича, духовником которого

был митрополит Иларион. Многие из них выполнены в стиле

парсуны – зарождающемся стиле живописи. В центре Крестовой

палаты находится кресло, письменный стол и все необходимые

письменные принадлежности архиерея. Для хранения книг церковной

утвари, риз был поставлен шкаф - "ризница" (а

также сундук, украшенный вязью. Все экспонаты подлинные,

датируются 18 веком. Реставрация Крестовой палаты заняла

много времени и потребовала немалых трудов. Крестовая палата

– уникальный памятник-музей, которым гордится Владимиро-Суздальский

музей-заповедник. За Архиерейскими палатами рядом с земляным

валом деревянная Никольская церковь, построенная в 1766

г. без единого железного гвоздя. За валом внизу - Ильинский

луг и на холме - Ильинская церковь. Это одно из мест Суздаля,

связанных с язычеством: луг когда-то назывался Перунов,

ему - Перуну, грозному богу грома и молнии был посвящен

языческий храм на холме. Победившее христианство возвело

свои храмы на местах языческих капищ. Крестовая

палата. Музеи, расположенные в суздальском

Кремле отличаются удивительной красотой и правдоподобностью

оформления обстановки. Крестовая палата является парадной

залой архиерейского обихода. Именно в Крестовой палате зачитывались

царские указы, рассматривались челобитные, принимались люди

пришедшие за благословением,

духовные лица по случаю храмовых праздников, а также по

случаю торжественных церемоний. Ее вход обрамляют перспективные

порталы, характерные для владимиро-суздальской архитектуры.Крестовая

палата поражает своим размером, тем более примечательно,

что в ее огромном зале, площадью более 300 кв.м. нет ни

одного столба. Обстановка Крестовой палаты полностью соответствует

интерьеру тех времен. Вдоль стен стоят дубовые скамьи, покрытые

красным сукном. Подоконники так же покрываются красным сукном.

С самого начала Крестовая палата имела калориферное отопление.

Но в 18 веке была построена печь, которая стала главным

источником тепла с тех пор. Но эта печь не только для отопления.

Она еще выполняет роль декора: великолепные, редкой красоты

изразцы на голландский манер притягиваю взгляд. Интерьер

палат дополняют иконы, портреты царей или духовных лиц.

Из царских персон это портреты XVIII века Алексея Михайловича,

Петра Алексеевича и Федора Алексеевича, духовником которого

был митрополит Иларион. Многие из них выполнены в стиле

парсуны – зарождающемся стиле живописи. В центре Крестовой

палаты находится кресло, письменный стол и все необходимые

письменные принадлежности архиерея. Для хранения книг церковной

утвари, риз был поставлен шкаф - "ризница" (а

также сундук, украшенный вязью. Все экспонаты подлинные,

датируются 18 веком. Реставрация Крестовой палаты заняла

много времени и потребовала немалых трудов. Крестовая палата

– уникальный памятник-музей, которым гордится Владимиро-Суздальский

музей-заповедник. За Архиерейскими палатами рядом с земляным

валом деревянная Никольская церковь, построенная в 1766

г. без единого железного гвоздя. За валом внизу - Ильинский

луг и на холме - Ильинская церковь. Это одно из мест Суздаля,

связанных с язычеством: луг когда-то назывался Перунов,

ему - Перуну, грозному богу грома и молнии был посвящен

языческий храм на холме. Победившее христианство возвело

свои храмы на местах языческих капищ.

Древнерусская живопись

Таланты русских людей распространяются не только на деревянное

или белокаменное зодчество. Как говорится, талантливый человек—талантлив

во всем. Живопись не стала исключением—экспозиция представляет

Вашему вниманию коллекцию сохранившейся древнерусской живописи.

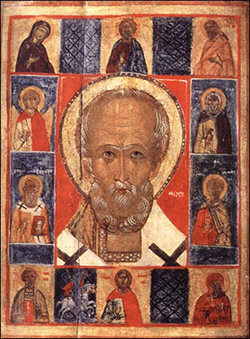

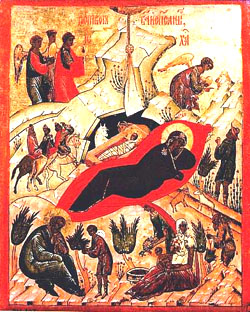

До наших дней дошли иконы 14-17 столетий. Выставка “Древнерусская

живопись” расположена в Благовещенской церкви. Экспозиция

была открыта в 1971 году как результат целенаправленной

реставрационной работы икон. В трех залах экспонируются

иконы 14-17 столетий из храмов Владимира и Суздаля.

Основу экспозиции составляют иконы 15-16 веков из Покровского

монастыря в Суздале. В этот период русская живопись достигает

своего расцвета. Из-под кистей мастеров Суздаля вышли иконы

"Богоматерь Толгская Подкубенская", "Благовещение",

"Митрополит Алексий", отмеченные особой одухотворенностью

образов и изяществом пластического языка. Подлинным шедевром

является икона "Покров". Образ Богоматери, осеняющей

народ своим покровом, созвучен идее особого ее покровительства

Руси. Открывает экспозицию икона "Богоматерь Умиление",

которая датируется 14 веком. Это очень выразительная, яркая

работа. Иконы этого времени единичны, поскольку тяжелый

период татаро-монгольского нашествия унес бесчисленные памятники

русской культуры.

Уже к 16 веку сложился единый стиль общерусской живописи,

который широко распространился в житийные иконы. Прекрасными

образцами иконописи XVI века в экспозиции являются иконы

"Богоматерь Одигитрия", "Никола в житии",

"Иоанн Предтеча из деисусного чина", "Благовещение".

Большой интерес представляет уникальный комплекс двусторонних

икон-таблеток, служивших своеобразным церковным календарем.Внесли

свой вклад в развитие монастыря московский князь Василий

III и его жена Соломония Сабурова, впоследствии монахиня

Покровского монастыря. Их вкладом в этот монастырь считаются

иконы "Происхождение честных древ креста" и "Братья

Маккавеи, учитель их Елеазар и мать Соломония", известные

своими художественными достоинствами и редкой иконографией.

В 17 веке во владимирском стиле живописи появляются некоторые

новые черты:: подчеркнутая декоративность, повествовательность,

обилие деталей. Примерами являются иконы "Троица",

"Владимир, Борис и Глеб". Древнерусская живопись

уникальна, с богатой историей, множеством школ и направлений,

непременно покорит Ваше сердце искренностью и выразительностью.

Никольская церковь.

В архитектурном ансамбле Кремля в основном все строения

выполнены из камня, но сохранилась небольшая церковь, сделанная

из дерева. Никольская церковь была построена в 1766 году

в селе Глотово, Юрьев-Польского района. Но в 1960 году она

была перевезена в Суздаль в качестве первого экспоната Музея

деревянного зодчества.

Никольская церковь — поистине произведение плотницкого искусства.

Примечательно, что она была построена целиком из дерева

без единого гвоздя. Даже гвозди в этой церкви деревянные!

Небольшая Никольская церковь предназначалась для холодной

зимней службы. Состоит из двух соединенных срубов - "клетей",

окруженных крытой галереей с крыльцом. Имеет четкий силуэт,

хорошие пропорции срубов, изысканную форму граненого алтаря,

тесовую кровлю "щипцом", изящную главку, крытую

осиной.

Далее

Торговая площадь.

|