|

Век XIX

Основу экономики края в 18-19 веках составляло земледелие. Важнейшей культурой была рожь, сеяли также ячмень, овес, лен. Урожайность была низкой, так как почвы были бедными. В 40-х годах 19 века после неурожая зерновых на поля вышел картофель, до того он был огородной культурой. В этом же году братья Солдатовы открыли медеплавильный и чугуноплавильный завод. Сырье брали внизу за Меленками (Б. Приклон) и оттуда возили его на санках. Было очень развито лапотное дело, особенно в деревне Адино.

Во время Крымской войны на собрании дворянства Владимирской губернии отставной майор Петр Алексеевич Чижов был избран начальником Меленковской дружины № 126 Владимирского ополчения. Петр Алексеевич Чижова - брат военного моряка декабриста Николая Чижова. Петр Чижов окончил Тульский кадетский корпус, после чего в 1822 году в 19-летнем возрасте поступил юнкером в 6-й Карабинерный полк. Там он был произведен в портупей-юнкера, а менее чем через год «за отличие по службе» получил первый офицерский чин прапорщика. Дальнейшая армейская карьера офицера Чижова шла своим чередом. Он последовательно рос в чинах. В начале 1837 года капитан Чижов был переведен в Астраханский гренадерский полк, а в октябре того же года произведен в майоры с переводом в Сибирский гренадерский полк. В феврале 1838 года Чижов вышел в отставку. Вероятно, незадолго до отставки он и женился на Евфимии Дмитриевне Арсеньевой,родственнице М.Ю.Лермонтова по материнской линии.В отставке П.Чижов находился 17 лет.

В июле 1855-го Меленковская дружина в составе 1098 ратников под командой майора Чижова выступила из Меленок в поход на юг России и в октябре прибыла в город Летичев Подольской губернии. Там по высочайшему повелению она была присоединена к Низовскому резервному егерскому полку в составе Средней армии. После заключения мира Меленковская дружина в апреле 1856 года выступила в обратный путь. В июне ополченцы возвратились в Меленки. Погибшими дружина потеряла 95 человек. За службу в ополчении и успешное командование Меленковской дружиной Чижов был произведен в подполковники и награжден орденом св.Станислава II степени. После ополченской эпопеи подполковник Чижов стал активно участвовать в общественной жизни в качестве почетного мирового судьи по Судогодскому и Меленковскому уездам. В 1879 году подполковник Чижов был избран председателем Меленковской уездной земской управы и кандидатом к меленковскому уездному предводителю дворянства. Предводителем тогда был его старший сын Николай Петрович Чижов. В ноябре 1880-го Чижов-младший подал в отставку, и Петр Алексеевич сменил собственного сына в предводительской должности. Впрочем, уездом он управлял недолго и скончался уже в конце следующего года в возрасте 78 лет. Любопытно, что Чижов с октября 1878 года состоял попечителем земского училища в селе Цыкул Меленковского уезда -родовом имении известной семьи Танеевых.

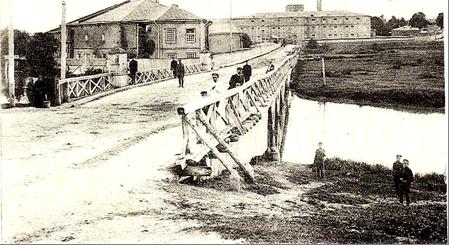

Летом 1865 года в Меленках была построена льнопрядильная фабрика купца Волкова, затем возникла льнопрядильная фабрика купцов Линдса и Брандта. В 1873 году фабрики эти объединились в товарищество Меленковской льняной мануфактуры.

Затем выросли ткацкая фабрика, отбелочный цех. Так, в Меленках сложился текстильный комплекс льняной промышленности.

В 60-х годах 19 века в северной части города братьями Солдаткиными, выходцами из Рязани, был основан чугунолитейный завод, освоивший выпуск пожарных машин и паровых медных гудков. Расширение посадок картофеля вызвало бурное развитие картофелеперерабатывающей промышленности, мелких крахмало-терочных заводов. В уезде их было более 10.

Из промышленных предприятий г.Меленки в 80-90 гг. XIX века называются :

1 кожевенный завод – с доходом в 600 рублей в год,

7 маслобоен – 3942 руб/год;

ткацкая фабрика с 1065 рабочими – 10811230 руб/год ;

два полотняных завода с 1820 рабочими – 1541703 руб/год;

1 чугуноплавильный 6450 рублей в год

Городских доходов в 1895 году было получено 24123 рубля. Израсходовано из них 24030 рублей.

Рост крупной промышленности, крестьянских промыслов вел к расширению внутреннего рынка. Хорошо были развиты гончарное производство, овчинно-дубильный и сапожный промыслы, кузнечное, рудокопное, столярное, плотницкое дело. Работали шерстобитные, валяльные, маслобойные заведения, смолокуренные заводы, а также был развит уход на разнообразные строительные работы плотниками, каменщиками. В селах, городах стали регулярно проходить ярмарки.

Сформировалось местное купечество. Их торговые лавки в Меленках живы до сей поры и в народе называются именами их хозяев: Клопова, Конюхова, Валенкова, Кулемииа, Захарова, Вертлюгова, Чернёнкова и т.д. Сформировалось местное купечество. Их торговые лавки в Меленках живы до сей поры и в народе называются именами их хозяев: Клопова, Конюхова, Валенкова, Кулемииа, Захарова, Вертлюгова, Чернёнкова и т.д.

Один из братьев Кулеминых долгое время был главой города. Их могилы находятся первыми на городском кладбище, загородка захоронений выполнена весьма искусно местными кузнецами.

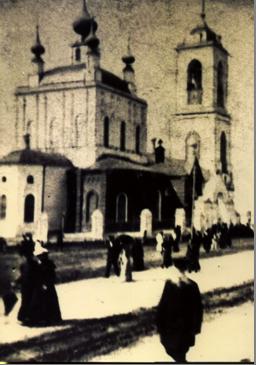

Издавна главной достопримечательностью Меленковского округа были монастыри и церкви. На рубеже 19-20 столетия в Меленковском уезде насчитывалось 52 церковных прихода. Уже в 1896 году население края составило 132 тыс. человек. В 1709 г. в Меленках была построена Покровская церковь.Когда Меленки были назначены городом, она стала соборной, в 1817-1819 гг. сменилась каменной с приделом Ильи, а в 1835 рядом с ней были возведены трапезная и колокольня. Собор был разобран в 1935 году.14 октября 1997 года в День Покрова Пресвятой Богородицы на месте собора архиепископом Владимирским и Суздальским Евлогием был освящен Памятный знак.

Кирпичная кладбищенская колокольня построена во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Деревянная церковь при ней была разобрана в виду ветхости в 1939-1940 гг.

Кроме этого в городе действовала и Никольская церковь (разобрана в 1941-1942 гг.)гг. В 30-е годы XIX века в доме купца Зайцева останавливался наследник престола Александр II, в многочисленной свите которого находился его воспитатель, поэт Николай Жуковский, переводчик «Илиады» и «Одиссеи», сопровождавший будущего царя-освободителя в его поездке по России.Итак, можно подвести итог столетию развития Меленковского края. Приведем краткую таблицу: Кроме этого в городе действовала и Никольская церковь (разобрана в 1941-1942 гг.)гг. В 30-е годы XIX века в доме купца Зайцева останавливался наследник престола Александр II, в многочисленной свите которого находился его воспитатель, поэт Николай Жуковский, переводчик «Илиады» и «Одиссеи», сопровождавший будущего царя-освободителя в его поездке по России.Итак, можно подвести итог столетию развития Меленковского края. Приведем краткую таблицу:

|

1784 г. |

1895-1903 гг. |

Площадь уезда, тыс. десятин |

445,3 |

438,7* |

Население уезда, чел. |

54860 |

132078** |

Количество населенных пунктов |

228 |

250 |

Площадь пашни, тыс. дес. |

35,0 |

211,8* |

Площадь лесов, тысдес. |

370,8 |

137,9 |

Лесистость, % |

89,3 |

44,0 |

Количество заводов и фабрик в городе и уезде: |

|

а) текстильных |

1 |

4 |

б) металлургических |

2 |

6 |

в) стекольных и фаянсовых |

10 |

5 |

г) кирпичных |

1 |

24 |

Количество больниц в уезде |

нет |

7 |

Население г. Меленки, чел. |

1511 |

6480** |

Число домов в городе |

283 |

ок.1800 |

Изменилась вся картина жизни края. В два с половиной раза увеличилось население. Особенно сильный прирост наблюдался во второй половине XIX века. Как выше указывалось, в 1859 г. количество населения достигало 85-88 тыс. человек, а в 1896 г. оно составляло уже 132 тыс. За эти 40 лет резко изменилось число жителей в селах и деревнях. Если в 1859 году мелкие селения (до 25 дворов) составляли 40 % от общего числа, то к 1895 году (см. «Списки населенных мест Владимирской губернии») их количество сократилось до 20 %. Зато число крупных (более 100 дворов) возросло с 6 % до 27 %. А 7 сел (Бутылицы, Синжаны, Урваново, Ляхи,Дмитриевы Горы, Досчатое и Шиморекое) насчитывали по 220-320 дворов каждый. Здесь не учтено население города и двух поселков - Гуся и Веркуца. Если же провести сравнение с концом XVIII века, когда образовался уезд, то картина будет еще более впечатляющей. В те времена в самом большом селении, Меленках, насчитывалось 150 дворов! Каменные дома в Меленках имеют архитектурную ценность, выложены в основном из кирпича с суздальской мозаикой

А все другие имели обычно не более 25-50 дворов.

Рост населения привел к резкому увеличению доли сельскохозяйственных угодий. В целом, за 120 лет (1784-1903 гг.) площадь пашни увеличилась в шесть раз. Лесистость, наоборот понизилась. Уже во времена Баташевых и Мальцевых лес нещадно вырубался для углежжения и других промышленных целей. Растущее население испытывало большую потребность в топливе и строительном материале. А это также был лес. Особенно усилилась вырубка лесов после 1861 года. Впрочем, по сравнению с другими регионами Центральной России доля лесных земель в Меленковском крае оставалась еще высокой.

Промышленность, естественно, получила большое развитие, на фабриках и заводах работало людей в десятки раз больше, чем в примитивной мануфактуре XVIII века, несравним и технический уровень предприятий разных периодов. Количество заводов и фабрик, в основном, имело тенденцию к увеличению. В то же время мелкое производство, такое, как стекольные заводы, закрывались, не выдержав конкуренции. То же и с металлургическими заводами, численность которых после 1784 года резко возросла, а затем в результате кризиса отрасли снова сократилась.

Претерпела кардинальные изменения культура здравоохранения, сам быт народный.

И в целом, Россия на рубеже XIX-XX веков стала совсем другим государством. Из феодализма она шагнула в капитализм. Правда, многие признаки старины сохранились и, прежде всего, в сельском хозяйстве, которое почти не изменилось за столетие. И крестьянская психология не претерпела за эти годы глубоких трансформаций.

|