|

История

Суздаля в XIV-XV веков.

Постоянные набеги на центральные древнейшие города Владимиро-Суздальской

земли татаро-монгольских войск привели к оттоку населения

в западные и северные районы Земли.

После смерти Андрея Ярославича (в 1264 г.) в Суздале сел

на княжес кий

стол его сын Юрий, проживавший, правда, большую часть времени

в Нижнем Новгороде. После смерти Юрия в 1279 в Суздале сел

второй сын Андрея Ярославича Михаил, умерший бездетным в

1305 г. Вслед за ним на суздальском столе оказался третий

брат - Василий Андреевич (1264-1309 гг.). Василий имел двух

сыновей - Александра и Константина, старший из которых Александр

(1309-1332) после смерти отца занял княжеский стол в Суздале.

Он участвовал в походах московского князя Ивана Даниловича

Калиты на тверского князя Александра в 1327 и 1329 гг. Александр

Васильевич уступил владимирский великий стол Калите. Частичной

компенсацией этого акта стало основание в 1330 г. в Суздале

самостоятельной епархии во главе которой стал монах Даниил,

получивший епископский сан из рук константинопольского патриарха.

После смерти Александра суздальским князем стал его брат

- близнец Константин Васильевич (1309 - 1355 гг.). По старшинству

в княжеской ветви северо-восточной Руси он мог претендовать

на великокняжеский титул, однако кий

стол его сын Юрий, проживавший, правда, большую часть времени

в Нижнем Новгороде. После смерти Юрия в 1279 в Суздале сел

второй сын Андрея Ярославича Михаил, умерший бездетным в

1305 г. Вслед за ним на суздальском столе оказался третий

брат - Василий Андреевич (1264-1309 гг.). Василий имел двух

сыновей - Александра и Константина, старший из которых Александр

(1309-1332) после смерти отца занял княжеский стол в Суздале.

Он участвовал в походах московского князя Ивана Даниловича

Калиты на тверского князя Александра в 1327 и 1329 гг. Александр

Васильевич уступил владимирский великий стол Калите. Частичной

компенсацией этого акта стало основание в 1330 г. в Суздале

самостоятельной епархии во главе которой стал монах Даниил,

получивший епископский сан из рук константинопольского патриарха.

После смерти Александра суздальским князем стал его брат

- близнец Константин Васильевич (1309 - 1355 гг.). По старшинству

в княжеской ветви северо-восточной Руси он мог претендовать

на великокняжеский титул, однако

по решению  Орды

великокняжеский стол достался сыну Ивана Калиты - Семену

Гордому. Чтобы отдалиться от все возрастающих притязаний

Москвы, Константин Васильевич в 1350 г. переносит столицу

из Суздаля в Нижний Новгород. А в Суздале с 1347 г. остается

самостоятельная епископская кафедра. В Нижнем Новгороде

Константин ведет интенсивную политику освоения земель, с

его именем связано и каменное строительство в самом городе.

Границы Суздальско-Нижегородского княжества охватывали все

Поволжье до Юpьевца на севере и р.Суры на юге, проходили

по р.Клязьме, захватывая северные части бывшего Вязниковского

уезда и занимая Суздальский и Шуйский уезды. Кроме Суздаля

и Н. Новгорода , в состав княжества входили города Городец,

Ве¬режец, Юpьевец и Шуя. Суздаль оставался все время вотчиной

Константина Васильевича. Константин имел четырех сыновей: Орды

великокняжеский стол достался сыну Ивана Калиты - Семену

Гордому. Чтобы отдалиться от все возрастающих притязаний

Москвы, Константин Васильевич в 1350 г. переносит столицу

из Суздаля в Нижний Новгород. А в Суздале с 1347 г. остается

самостоятельная епископская кафедра. В Нижнем Новгороде

Константин ведет интенсивную политику освоения земель, с

его именем связано и каменное строительство в самом городе.

Границы Суздальско-Нижегородского княжества охватывали все

Поволжье до Юpьевца на севере и р.Суры на юге, проходили

по р.Клязьме, захватывая северные части бывшего Вязниковского

уезда и занимая Суздальский и Шуйский уезды. Кроме Суздаля

и Н. Новгорода , в состав княжества входили города Городец,

Ве¬режец, Юpьевец и Шуя. Суздаль оставался все время вотчиной

Константина Васильевича. Константин имел четырех сыновей:

Андрея, Дмитрия, Бориса и еще Дмитрия по прозвищу Ноготь.

Андрей Константинович (1323-1365 гг.), сделавшись главою

Суздальско-Нижегородского княжества, дал уделы своим братьям:

Дмитрию (Фоме) - Суздаль, Борису - Городец и Поволжье. А

Дмитрий Ноготь, видимо, остался без удела и жил в Суздале,

став родоначальником княжеского рода Ногтевых. Дмитрий Константинович

Ноготь (1350~1375?) был родтвенником Марии, в иночестве

Марины, с именем которой связана хорошо известная «Данная

черницы Марины 1452/1453 Васильевскому монастырю в Суздале

на земли села Мининское, Романовское и прикупного луга Любощ».

Из этой данной как и из вклада Спасо-Евфимиевскому монастырю

в Суздале черницей Мариной села Омутское следует, что Дмитрий

Константинович Ноготь владел в суздальском округе значительными

земельными участками, переданными его потомками церкви.

В его владения входили также земли на р.Вязьме и Ух¬томе.

Дмитрий Константинович старший (1324-1383 гг.) был вторым

после Андрея сыном Константина Васильевича. Получив от брата

в удел Суздаль, он вместе с Андреем ходил в 1359 г. в Орду,

где получил от хана Навруса ярлык и на великое княжение

вла¬димирское. Однако в 1361 г. князь московский Дмитрий

выгнал Дмитрия Константиновича из Владимира и Суздаля и

по заключен¬ному миру в 1363 г.  Дмитрий

Константинович вынужден был уйти к старшему брату Андрею

в Н.Новгород. После междоусобицы, происходившей в Орде в

начале 60-х годов ХIV в., сын Дмитрия Константиновича Василий,

по прозвищу Кирдяпа, возвратясь из Орды, привез в 13б4 г.

от хана Азига отцу ярлык на великое княжение. Но Дмитрий

Константинович, учитывая мощь московского княжества, отказался

от великого стола в пользу Дмитрия Ива¬новича, будущего

Донского. После смерти в 1365 г. нижегород¬ского князя Андрея

Константиновича, между младшими братьями Дмитрием и Борисом

разгорелась борьба за Н.Новгород. Великий князь Дмитрий

Иванович, бывший соперник Дмитрия Константино¬вича за велики Дмитрий

Константинович вынужден был уйти к старшему брату Андрею

в Н.Новгород. После междоусобицы, происходившей в Орде в

начале 60-х годов ХIV в., сын Дмитрия Константиновича Василий,

по прозвищу Кирдяпа, возвратясь из Орды, привез в 13б4 г.

от хана Азига отцу ярлык на великое княжение. Но Дмитрий

Константинович, учитывая мощь московского княжества, отказался

от великого стола в пользу Дмитрия Ива¬новича, будущего

Донского. После смерти в 1365 г. нижегород¬ского князя Андрея

Константиновича, между младшими братьями Дмитрием и Борисом

разгорелась борьба за Н.Новгород. Великий князь Дмитрий

Иванович, бывший соперник Дмитрия Константино¬вича за велики й

стол, выступил теперь на стороне Дмитрия Константиновича.

В Н.Новгород выехал Сергий Радонежский с по¬пыткой примирить

братьев, но после неудачи, Дмитрий Иванович дает Дмитрию

Константиновичу войско. При виде войска Борис уступает Н.Новгород

брату, а сам уходит в Городец. Суздаль достается в удел

старшему сыну Дмитрия Константиновича - Ва¬силию Кирдяпе.

Союз же Дмитрия Константиновича и Дмитрия Ива¬новича был

скреплен женитьбой последнего на дочери Дмитрия Суздальского

- Евдокии. Судя по отсутствию письменных сведений, нижегородские

войска не участвовали в знаменитой Куликовской битве Дмитрия

Донского против хана Мамая в 1380 г. Однако в «3адонщине»

упомянуты 50 суздальских бояр, павших в бит¬ве. По-видимому,

суздальские полки были присланы Дмитрием Константиновичем

в помощь зятю. Однако уже в 1382 г. союз между; Дмитрием

Константиновичем и Дмитрием Донским был нарушен, т.к. первый

из них послал своих сыновей Василия Кирдяпу и Семена в помощь

хану Тохтамышу при его походе на Москву. Василий и Семен

Дмитриевичи уговорили москвичей сдать город Тохтамышу, облегчили

татарам взятие Москвы, сыграли роль изменников, что привело

к разрыву союза между Москвой и Суздальско-Нижегородским

княжеством. После смерти Дмитрия Константиновича ярлык на

Суздаль получил в Орде Семен Дмитриевич, хотя все права

на этот город имел старший брат Василий Кирдяпа й

стол, выступил теперь на стороне Дмитрия Константиновича.

В Н.Новгород выехал Сергий Радонежский с по¬пыткой примирить

братьев, но после неудачи, Дмитрий Иванович дает Дмитрию

Константиновичу войско. При виде войска Борис уступает Н.Новгород

брату, а сам уходит в Городец. Суздаль достается в удел

старшему сыну Дмитрия Константиновича - Ва¬силию Кирдяпе.

Союз же Дмитрия Константиновича и Дмитрия Ива¬новича был

скреплен женитьбой последнего на дочери Дмитрия Суздальского

- Евдокии. Судя по отсутствию письменных сведений, нижегородские

войска не участвовали в знаменитой Куликовской битве Дмитрия

Донского против хана Мамая в 1380 г. Однако в «3адонщине»

упомянуты 50 суздальских бояр, павших в бит¬ве. По-видимому,

суздальские полки были присланы Дмитрием Константиновичем

в помощь зятю. Однако уже в 1382 г. союз между; Дмитрием

Константиновичем и Дмитрием Донским был нарушен, т.к. первый

из них послал своих сыновей Василия Кирдяпу и Семена в помощь

хану Тохтамышу при его походе на Москву. Василий и Семен

Дмитриевичи уговорили москвичей сдать город Тохтамышу, облегчили

татарам взятие Москвы, сыграли роль изменников, что привело

к разрыву союза между Москвой и Суздальско-Нижегородским

княжеством. После смерти Дмитрия Константиновича ярлык на

Суздаль получил в Орде Семен Дмитриевич, хотя все права

на этот город имел старший брат Василий Кирдяпа ,

он задерживался ханом в Орде вплоть до 1388 г. Лишь в этом

году братья сумели изгнать из Н.Новгорода дядю Бориса Константиновича

став князьями ниже¬городскими, причем Кирдяпа стал и князем

суздальским. ,

он задерживался ханом в Орде вплоть до 1388 г. Лишь в этом

году братья сумели изгнать из Н.Новгорода дядю Бориса Константиновича

став князьями ниже¬городскими, причем Кирдяпа стал и князем

суздальским.

После смерти Дмитрия Донского в 1389 г. вновь встал вопрос

о княжении в Н.Новгороде. В результате длительных хлопот

ярлык на Н.Новгород в 1391 г. вновь получил Борис Константинович.

Однако уже в следующем 1392 г. московский князь Василий

I Иванович купил в Орде за огромную сумму золотом и серебром

ярлык на Нижний Hoвгopoд. Практически самостоятельное Нижегородское

княжество перестало существовать, присоединившись к Mосквe.

Правда, в 1393 г. Василий и Семен Дмитриевичи захва¬тили

на короткое время H.Hoвгopoд. Вернулся туда и Борис Кон¬стантинович.

Но вскope они вce были вновь изгнаны Василием I из Нижнего

и удалены один в Суздаль (Борис Константиноаич), другой

- в Городец (Василий Кирдяпа). Борис Константинович умер

в 1394 г. в Суздале, своей отчине, где и был похоронен в

Богородицерождественском соборе. Городец после смерти Кирдяпы

в 1403 г. отошел к Москве. Семен Константинович скончался

в 1402 г. в Вятке. Его сын Василий стал родоначальником

князей Шуйских. Суздаль в конце ХIV - начале ХV вв. сохра¬няет

в какой-то мере самостоятельность. После Бориса Константиновича

там сидел его сын Даниил, княживший одно время также в Нижнем

Новгороде (1409-1415 гг.) и во Владимире. Он дол¬гое время

боролся против московских великих князей за восста¬новление

политической самостоятельности суздальско-нижегородского

княжества. Именно его вдова Мария, в иночестве Марина, составила

"Данную" Васильевскому монастырю в Суздале на

помин умершего мужа сел Мининское и Романовское (см.выше).

Скон¬чался Даниил Борисович, видимо, в 1442 г. Его брат

Иван Тугой Лук также безуспешно долго добивался воссоздания

великого княжения Нижегородского. В Суздале в это время

сидели дети Василия Кирдяпы: Иван (1390-1417), Юрий (ХIV-ХV

вв.), Федор и Даниил (умер в 1411 г.). Они примирились с

великим князем московским и от его руки владели своей отчиной.

Однако двое из них - Иван и Даниил отступили от великого

князя и действовали одно время против него вместе с Даниилом

и Иваном Борисовичами.

Внуки Василия Кирдяпы Василий и Федор Юрьевичи также пытались

вернуть независимость Суздаля от Москвы. К 1445 г. относится

последняя попытка восстановления не только политической

власти, но и старой территории княжества. Весной этого года

казанский хан Улу-Мухамед осадил Н.Новгород и послал своих

Сыновей к Суздалю. Русское войско возглавлял великий князь

московский Василий Васильевич. Бой происходил на северной

окраине Суздаля за Спасо-Евфимиевым монастырем. Русское

войско потерпело поражение, московский князь Василий попал

в плен. Суздаль и окружающие его села были разграблены и

сожжены. Так как великий князь был пленен, московский княжеский

стол захватил его двоюродный брат Дмитрий Шемяка. Суздальские

князья Василий и Федор Юрьевичи Заключили договор с Дмитрием

Шемякой о восстановлении суздальской независимочти. Однако

Шемяка потерпел поражение в борьбе с Василием Темным и надежды

суздальских князей не осуществились. По договору 1451 г.

с Василием Темным суздальские князья вступают во владения

своими суздальскими и шуйскими землями уже как простые вотчинники.

С этих пор суздальские князья преходят в разряд служилого

боярства московского, потомство их дробится на несколько

родов, среди которых Шуйские, Скопины-Шуйские, Горбатые.

Ногтевы, Барбашины, Глазатые и др.

Отдельные

и отрывочные факты говорят о некотором оживлении культурной

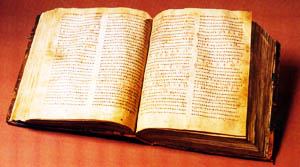

жизни города в XIV столетии. По заказу суздальского и нижегородского

епископа Дионисия в 1377 году был составлен монахом Лаврентием

знаменитый Лаврентьевский летописный свод. В Суздаль попадают царьградские иконы и произведения прикладного

искусства, вывезенные из Византии Дионисием. По его заказу

изготовляется в 1383 году великолепный ковчег, богато украшенный

чернью, эмалью и позолотой. Отдельные памятники станковой

живописи, происходящие из суздальских монастырей, свидетельствуют

также о развитии иконописного искусства, питавшегося высокими

традициями домонгольской поры и, видимо, сыгравшего немалую

роль в расцвете живописной культуры Руси XIV—XV веков.С

падением в Суздальско-Нижегородского княжества Суздаль навсегда

сходит с политической арены. Его жизнь замирает. Обрушившийся

в 1445 году древний собор более восьмидесяти лет стоит в

развалинах. Лежавший в стороне от больших торговых путей

город с его многочисленными монастырями остается лишь крупным

религиозным центром, с которым, как и с Владимиром, связаны

культурнополитические традиции и исторические воспоминания

Москвы.

В Суздаль попадают царьградские иконы и произведения прикладного

искусства, вывезенные из Византии Дионисием. По его заказу

изготовляется в 1383 году великолепный ковчег, богато украшенный

чернью, эмалью и позолотой. Отдельные памятники станковой

живописи, происходящие из суздальских монастырей, свидетельствуют

также о развитии иконописного искусства, питавшегося высокими

традициями домонгольской поры и, видимо, сыгравшего немалую

роль в расцвете живописной культуры Руси XIV—XV веков.С

падением в Суздальско-Нижегородского княжества Суздаль навсегда

сходит с политической арены. Его жизнь замирает. Обрушившийся

в 1445 году древний собор более восьмидесяти лет стоит в

развалинах. Лежавший в стороне от больших торговых путей

город с его многочисленными монастырями остается лишь крупным

религиозным центром, с которым, как и с Владимиром, связаны

культурнополитические традиции и исторические воспоминания

Москвы.

|