Век XIX

В 1803 году при Александре I Судогда вновь становится уездным городом.

А В 1806 году здесь был страшный пожар во время которого сгорели почти все постройки в том числе и храмы.

Первое приходское мужское и женское училище было открыто в 1809 году. На сохранившемся фронтоне здания видны надписи "Женское приходское училище", "Мужское приходское училище".Было тогда в училище 18 учеников. Здание сохранилось.

В 1814 был освящён крупнейший храм Судогды — Екатерининский собор. Он был гордостью судогодцев, строился долго, много раз вместе в городом горел, вновь восстанавливался из пепла.

В 1861 году в Судогде насчитывалось 2300 жителей.

К 1870 относится постройка зданий присутственных мест и церкви Александра Невского.

Большой вклад в дело развития мануфактурного производства в г. Судогде, в частности стекольного, внесли братья Евграф и Козьма Голубевы. Людская молва гласит, что один из крепостных крестьян деревни Кондряево Лев Голубев нашел сокровища монастыря, основанного князем Воротынским. Документы же говорят о том, что крепкая крестьянская семья отпросилась у помещика на оброк, занялась извозом, ямщичьей гоньбой, до Мурома и Владимира.

После отмены крепостного права Лев Голубев с семьей переезжает в Судогду и начинает строительство на левом берегу реки льнопрядильной фабрики, на которой уже к 1900 году трудилось более тысячи рабочих. Голубевы владели льнопрядильной фабрикой, которую поставили на берегу тихой речки Судогды в 1876 году, а пустили в 1879 г. Через каждые три года пристраивался к основному корпус за корпусом. С привозом из Англии в 1891 году мощной паровой машины фабрика стала крупным предприятием, в 1900 г. здесь работало 1200 человек..

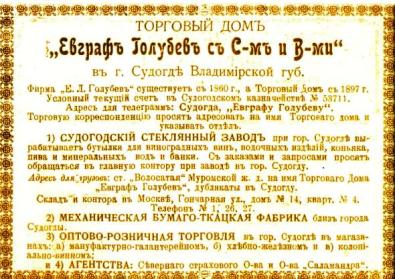

Дела Голубевых шли успешно, вскоре сын судогодского купца первой гильдии Козьма Львович Голубев регистрирует в губернии Торговый Дом "К.Л. Голубев с сыновьями". Затем организует свое дело второй сын купца Евграф Львович, который создает Торговый Дом "Евграф Голубев с сыном и внуками". В августе 1897 года в полутора верстах от города Судогды по дороге на Муром на болотистой местности его новая торговая фирма пускает в работу бутылочный завод, чью продукцию можно было увидеть во Владимире, Москве, Санкт-Петербурге. Дела Голубевых шли успешно, вскоре сын судогодского купца первой гильдии Козьма Львович Голубев регистрирует в губернии Торговый Дом "К.Л. Голубев с сыновьями". Затем организует свое дело второй сын купца Евграф Львович, который создает Торговый Дом "Евграф Голубев с сыном и внуками". В августе 1897 года в полутора верстах от города Судогды по дороге на Муром на болотистой местности его новая торговая фирма пускает в работу бутылочный завод, чью продукцию можно было увидеть во Владимире, Москве, Санкт-Петербурге.

Сейчас заводу более 110 лет.

По всеобщей переписи 1897 года В Судогде оказалось 3400 постоянных обывателей. Издавна местное население занималось сельским хозяйством и кустарным деревообрабатывающим промыслом.

В архитектурно-градостроительном отношении город Судогда - характерный образец уездных провинциальных городов.

Среди путешественников, проезжавших по Сибирскому тракту, были люди, оставившие заметный след в литературе и истории. Это писатель А.И.Радищев, историк Н.Н.Бантыш-Каменский, А.С.Пушкин, И.А.Гончаров, А.С.Грибоедов и другие. В "Заисках путешествия из Сибири" А.И.Радищев писал: "...До Мурома почва песчана и безлесно, в Судогде и за Судогду - лес... До Судогды осталось 29 верст...". Немало эта дорога видела и каторжников, и известна также как знаменитая Владимирка.

Забота о больных и школах лежала на земствах. Первая больница в Судогде открыта в 1883 году и рассчитана на 15 коеек.

В 1891 году Екатерининский собор вновь был торжественно освящен.Собор был сложен на известковом растворе (20-летнего гашения известь с яичным белком и прослойкой древесного угля).По своим размерам он был один из самых больших соборов в губернии. В 1891 году Екатерининский собор вновь был торжественно освящен.Собор был сложен на известковом растворе (20-летнего гашения известь с яичным белком и прослойкой древесного угля).По своим размерам он был один из самых больших соборов в губернии.

До 1899 года город был разбит на 23 квартала, улиц и номеров домов не было, а вместо них висели дощечки с указанием фамилии, имени и отчества владельца. Но вот по решению городской думы появились новые улицы: Дворянская (ныне Красная), Большая Екатерининская (ул. Ленина), Песочная (ул. К. Маркса), Кладбищенская (первая улица, обращенная при въезде в город к кладбищу). Из старых названий сохранилась лишь ул. Береговая.С течением времени город приобрел весь комплекс административных и общественных зданий, присутственные места с тюремным замком и церковью Александра Невского, городской Екатерининский собор, городскую думу (кон.XIX в.)

Ларец Арины Родионовны

На Песочной улице незаметно стоит небольшой одноэтажный каменный домик. Именно здесь хранилась реликвия — заветный ларец Арины Родионовны.Ларец подарила Арина Родионовна другу А. С. Пушкина — поэту Николаю Михайловичу Языкову, который посетил их в 1826 году. Шкатулка эта прямоугольной формы, дубовая, с отделкой из вишневого дерева, откидной крышкой и отверстием для копилки. На внутренней стороне крышки — пожелтевшая от времени бумажная наклейка с фразой, написанной рукой Пушкина:

«Для черного дня. Сделан сей ящик 1826 года июля 16-го дня»

В нем Николай Михайлович хранил письма Пушкина и автограф стихов «У лукоморья дуб зеленый».

Это единственная подлинная вещь Арины Родионовны, дошедшая до наших дней, хранится в музее-заповеднике Михайловское. Да и сам Пушкин проезжал через городок Судогду. Было это в начале декабря 1830 года, когда он смог выехать из Болдино на Муром, Владимир и проехать на Москву, где ждала его рассерженная невеста.

|