|

Александр Васильевич Суворов

(1730-1800)

Ваша кисть изобразит черты лица моего – они видны; но внутреннее человечество мое скрыто. Итак, скажу вам , что я проливал кровь ручьями. Содрогаюсь. Но люблю моего ближнего; во всю жизнь мою никого не сделал несчастным; ни одного приговора на смертную казнь не подписывал; ни одно насекомое не погибло от руки моей. Был мал, был велик; при приливе и отливе счастья уповал на бога и был непоколебим…

А. В. Суворов

В селе Ундол некогда находилась усадьба великого русского полководца. Суворов  (Александр Васильевич) - князь Италийский, граф Рымникский и Священной Римской империи, генералиссимус русской армии и генерал-фельдмаршал австрийской, величайший русский полководец (1730 - 1800). (Александр Васильевич) - князь Италийский, граф Рымникский и Священной Римской империи, генералиссимус русской армии и генерал-фельдмаршал австрийской, величайший русский полководец (1730 - 1800).

Командуя с 1763 г. Суздальским пехотным полком, Суворов выработал свою знаменитую систему воспитания и обучения войск, на основании боевых опытов, вынесенных им из войны против такого полководца, каким был Фридрих Великий.

Победы, одержанные им под Ландскроной и Столовичами, равно как овладение Краковом (15 апреля 1772 г.), сильно повлияли на исход войны, результатом которой был первый раздел Польши. Возвратясь в Петербург, Суворов, произведенный в генерал-майоры, был командирован для осмотра в военном отношении границы со Швецией, а потом в армию Румянцева , стоявшую на Дунае. 10 мая и 17 июня 1773 г. он произвел два победоносные поиска на Туртукай, представляющие образцы форсированной наступательной переправы через реку. 3 сентября он одержал победу над турками у Гирсова, а 9 июня 1774 г. нанес им решительное поражение при Козлудже, что главным образом повлияло на исход войны и заключение мира в Кучук-Кайнарджи.

В 1786 г. он произведен в генерал-аншефы и назначен начальником кременчугской дивизии. С началом 2-ой турецкой войны 1787 - 1791 гг., Суворов был назначен начальником кинбурнского корпуса, на который возложена была оборона Черноморского побережья, от устья Буга до Перекопа. Основательность сделанных им распоряжений блистательно обнаружилась победой под Кинбурном. Участие его в осаде Очакова (1788) прекратилось вследствие неудовольствий с Потемкиным. В 1789 г. Суворов, командуя дивизией в армии Репнина , разбил турок при Фокшанах и Рымнике, за что получил орден святого Георгия 1 степени и титул графа Рымникского, а от австрийского императора - титул графа Священной Римской империи. В декабре 1790 г. он взял штурмом Измаил. За ряд одержанных им побед, завершившихся взятием Праги, награжден был чином генерал фельдмаршала.

Когда, по восшествии на престол императора Павла , в войсках начались разные нововведения, Суворов открыто выразил свое к ним не сочувствие, за что подвергся опале: в феврале 1797 г. он был отставлен от службы и сослан в его имение под присмотр полиции. Ссылка эта продолжалась около двух лет. В феврале 1799 г., по настоятельным ходатайствам венского двора, Суворову поручалось начальство над австро-русской армией в войне с Францией. Эта война увенчала его новой славой (ср. Итальянский поход Суворова и Швейцарский поход Суворова). Император Павел пожаловал ему титул князя Италийского и звание генералиссимуса и приказал поставить ему памятник в Санкт-Петербурге. Последняя война надломила силы престарелого полководца; совершенно больным возвратился он (20 апреля 1800 г.) в Санкт-Петербург, где 6 мая скончался. Прах его покоится в Александро-Невской лавре.

Идеи Суворова как военного педагога и поныне еще не применены во всей полноте. Результаты суворовского воспитания и образования войск сказались в ряде блестящих побед, какого не имеет ни один из русских полководцев. Сам он в течение своего долголетнего военного поприща ни разу побежден не был.

Михаил Михайлович Сперанский

(1772 – 1839 )

Сила законов равно обязательна для всех без изъятия российских подданных и для иностранцев, в Российском государстве проживающих. Никакой новый закон не может последовать без одобрения Государственного Совета и Государственной Думы и воспринять силу без утверждения Императора.

М. М. Сперанский

В усадьбе Салтыковых в Черкутино 1 января 1772 г.в семье священника родился видный государственный деятель России  Сперанский (Михаил Михайлович). Учился во владимирской семинарии, а затем в главной семинарии при Александро-Невском монастыре в Петербурге, в которой по окончании курса был определен учителем математики, физики и красноречия, а затем и философии. Сперанский (Михаил Михайлович). Учился во владимирской семинарии, а затем в главной семинарии при Александро-Невском монастыре в Петербурге, в которой по окончании курса был определен учителем математики, физики и красноречия, а затем и философии.

По вступлении на престол императора Павла Сперанский поступил на службу в канцелярию. Вскоре по восшествии на престол императора Александра I Сперанский получил звание статс-секретаря и в 1802 г. перешел на службу в министерство внутренних дел. Как составитель разных докладов и отчетов по министерству, Сперанский скоро обратил на себя внимание государя, который в следующем году поручил ему составить план устройства судебных и правительственных мест в империи. Осенью 1808 г. император Александр вручил Сперанскому разные прежние проекты государственных преобразований. Кроме выработки плана общих государственных преобразований, Сперанский исполнял и множество других работ и обязанностей. В конце 1808 г. он был назначен товарищем министра юстиции, и его специальному наблюдению была вверена комиссия законов. Не имея надлежащей юридической подготовки, Сперанский решился, однако, прямо приступить к составлению нового гражданского уложения, причем в значительной степени пользовался кодексом Наполеона. Много времени потребовали и финансовые труды Сперанского. Постепенно охладевая к Сперанскому, государь стал тяготиться его влиянием и, приступая к борьбе с Наполеоном, решил с ним расстаться. Сперанский внезапно был отправлен в ссылку в Нижний Новгород. В марте 1819 г. Сперанский был назначен сибирским генерал-губернатором. В марте 1821 г. Сперанский возвратился в Петербург и был назначен членом государственного совета. Главным делом Сперанского в царствование императора Николая было составление "Полного Собрания" и "Свода Законов", обнародованных в 1833 г. Возведенный 1 января 1839 г. в графское достоинство, Сперанский скончался 2 февраля того же года.

Николай Егорович Жуковский

(1847 – 1921 )

… Правда , человек не имеет крыльев и по отношению веса своего тела к весу мускулов он в 72 раза слабее птицы; правда, он почти в 1000 раз тяжелее воздуха, тогда как птица тяжелее воздуха в 200 раз . Но, я думаю, что он полетит, опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума…

Н. Е. Жуковский

Его по праву называют «отцом русской авиации». Усадьба выдающегося ученого, превращенная в музей, находится в  маленьком сельце Орехово (в 12 км то поселка Ставрово). маленьком сельце Орехово (в 12 км то поселка Ставрово).

Родился в деревне Орехово под Владимиром (ныне Собинский район Владимирской области) в семье инженера. Учась в гимназии, Жуковский мечтал стать инженером-путейцем, учиться в Петербургском институте путей сообщения, но этого не позволяли весьма ограниченные средства его родителей.

Н. Е. Жуковский поступил в Московский университет на физико-математический факультет. По окончании университета в 1868 году, пытался учиться в Петербургском институте путей сообщения, но неуспешно. Работает над диссертацией, преподаёт в женской гимназии, в Московском высшем техническом училище. Здесь он создал кафедру «Теоретическая механика», аэродинамическую лабораторию, обучил множество известных впоследствии конструкторов самолётов, авиационных двигателей. Среди его учеников Я. Д. Аккерман, А. А. Архангельский, Н. Б. Делоне, Л. С. Лейбензон.

Работы Жуковского в области аэродинамики явились источником основных идей, на которых строится авиационная наука. Он всесторонне исследовал динамику полёта птиц, теоретически предсказал ряд возможных траекторий полёта. В 1904 году Жуковский открыл закон, определяющий подъёмную силу крыла самолёта; определил основные профили крыльев и лопастей винта самолёта; разработал вихревую теорию воздушного винта.

При его активном участии были созданы Центральный аэродинамический институт (ЦАГИ), Военно-воздушная инженерная академия (ныне носит имя Жуковского).

В ознаменование 50-летия научной деятельности Жуковского и больших заслуг его как «отца русской авиации» в 1920 году был издан декрет Совета Народных Комиссаров за подписью В. И. Ленина об учреждении премии им. Н. Е. Жуковского за лучшие труды по математике и механике, об издании трудов Жуковского, а также о ряде льгот для самого учёного. В связи со 100-летием со дня рождения Жуковского в январе 1947 года Совет Министров СССР учредил 2 ежегодные премии им. Н. Е. Жуковского, стипендии им. Н. Е. Жуковского для студентов старших курсов Московского университета, Московского авиационного института и МВТУ им. Н. Э. Баумана; в Москве и городе Жуковском Московской области сооружены памятники учёному, создан научно-мемориальный музей Жуковского в Москве, реставрирован музей на родине Жуковского.

Похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве.

Владимир Алексеевич Солоухин

(1924 – 1997 )

Держитесь, копите силы,

Нам уходить нельзя.

Россия ещё не погибла,

Пока мы живы друзья.

В.А. Солоухин

Известный поэт и писатель Владимир Солоухин родился 14 июня 1924 года в селе Алепино (ныне в Собинском районе) Владимирской области в крестьянской семье. Окончил  Владимирский механический техникум по специальности механик-инструменталист. Первые стихи были опубликованы во владимирской газете «Призыв». Владимирский механический техникум по специальности механик-инструменталист. Первые стихи были опубликованы во владимирской газете «Призыв».

После службы в армии (1942—1945, в охране Кремля), Владимир Солоухин начал всерьёз заниматься литературной деятельностью. В 1951 году окончил Литературный институт. Работал членом редколлегии журнала «Молодая Гвардия» (1958—1981), членом редколлегии, а затем Совета редакции журнала «Наш современник».

Главная тема творчества Солоухина — русская деревня, ее настоящее и будущее. В своих публицистических произведениях писатель указывает на необходимость сохранения национальных традиций, размышляет о путях развития русского искусства. Владимир Солоухин является видным представителем «писателей-деревенщиков».

В конце 1980-х гг. в статье «Читая Ленина» одним из первых открыто высказал мысль, что необходимо пересмотреть взгляд на фигуру Ленина в истории России. В годы «перестройки» была популярна мысль, что преступления эпохи правления Сталина являются «извращением ленинских принципов», Солоухин же обосновывал противоположный тезис — что они являются закономерным продолжением ленинской политики.

В наследии писателя особое место занимает автобиографическая проза, в которой автор осмысляет историю России XX-го века («Последняя ступень», «При свете дня», «Соленое озеро», «Чаша»). Стоя на православно-патриотических позициях, он резко критикует атеизм и интернационализм коммунистической идеологии.

Владимир Солоухин много путешествовал, его произведения переведены на иностранные языки. Награждён орденами «Трудового Красного Знамени», «Знак Почета», «Дружбы народов», государственными и общественными премиями.Умер 4 апреля 1997 года в Москве. Похоронен в родном селе Алепино.

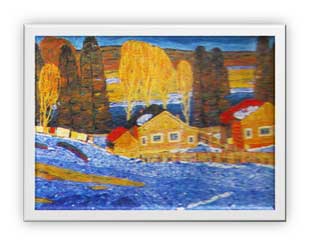

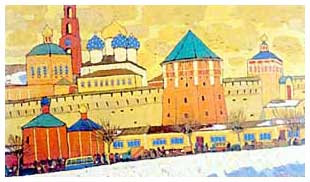

Бритов Ким Николаевич (1925)

Родился Ким Николаевич в 1925 году в городе Собинке Владимирской области. Свое художественное  призвание осознал еще в детстве. Но потом была война, три тяжелейших фронтовых года. После ранения и выздоровления приехал во Мстеру и здесь в 1947 году окончил художественную школу. Почти сразу стал показывать свои работы на областных, а с 1952 года - на республиканских выставках. Его заметили, о нем заговорили. призвание осознал еще в детстве. Но потом была война, три тяжелейших фронтовых года. После ранения и выздоровления приехал во Мстеру и здесь в 1947 году окончил художественную школу. Почти сразу стал показывать свои работы на областных, а с 1952 года - на республиканских выставках. Его заметили, о нем заговорили.

Ныне творчество народного художника России Кима Бритова широко известно. Он - один из зачинателей своеобразной школы "владимирского пейзажа", один из ведущих и выдающихся русских пейзажистов второй половины ХХ века. Член СХ с 1954 года. Заслуженный художник РСФСР (1978). Лауреат областной премии в области культуры, искусства и литературы (1995).

За 55 лет творческой деятельности он участвовал в более чем 220 выставках, в том числе персональных и международных. Его работы находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, во многих других музеях, галереях и частных собраниях в нашей стране и за рубежом. чем 220 выставках, в том числе персональных и международных. Его работы находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, во многих других музеях, галереях и частных собраниях в нашей стране и за рубежом.

Его стремительному творческому росту, несомненно, способствовало обучение во Мстере с ее атмосферой прославленного промысла лаковой живописи, с глубинными народными традициями, национальным колоритом, самобытностью обычаев  и уклада жизни. Большое влияние на Бритова оказали древняя суздальская иконопись, знаменитое "строгановское" письмо. Он быстро овладевает русской художественной культурой. Поэтому в его творчестве порой находишь отзвуки Серова и Коровина, иной раз - Кустодиева или Юона. Постоянен Ким Бритов лишь в одном - в мажорности, жизнеутверждении, светозарности своего письма. У него нет сумрачных, печальных, настороженных или драматических сюжетов. и уклада жизни. Большое влияние на Бритова оказали древняя суздальская иконопись, знаменитое "строгановское" письмо. Он быстро овладевает русской художественной культурой. Поэтому в его творчестве порой находишь отзвуки Серова и Коровина, иной раз - Кустодиева или Юона. Постоянен Ким Бритов лишь в одном - в мажорности, жизнеутверждении, светозарности своего письма. У него нет сумрачных, печальных, настороженных или драматических сюжетов.

|