|

"Музей Петуха" г. Петушки

Основатель: Корнилов Николай Изосимович (1932 г.р.)

Объединение художников под  руководством Н. Корнилова необычно встретили наступивший год "Петуха", изобразив птицу на своих полотнах. Благодаря повести В. Ерофеева "Москва-Петушки" картины приобрели постоянное место жительства. Так, 29 апреля 1997 года был создан уникальный, единственный в России, художественный музей "Петуха". За годы работы собрана большая коллекция живописи, графики, декоративно-прикладного искусства с изображением Петуха: Петух-огонь; Петух-бунтарь; Петух-оберег; многоженец; певец; хвастун; красавец … Музей выполнен в виде сказочной деревеньки со своими улицами и переулками, веселым курятником, площадью споров и дискуссий. Путешествие по сказочной деревеньке доставит огромное удовольствие детям и взрослым. А кого утомила петушиная тема, предлагаем посетить выставочный зал. Адрес: 601144, Владимирская область, г. Петушки, Советская площадь, д. 3. руководством Н. Корнилова необычно встретили наступивший год "Петуха", изобразив птицу на своих полотнах. Благодаря повести В. Ерофеева "Москва-Петушки" картины приобрели постоянное место жительства. Так, 29 апреля 1997 года был создан уникальный, единственный в России, художественный музей "Петуха". За годы работы собрана большая коллекция живописи, графики, декоративно-прикладного искусства с изображением Петуха: Петух-огонь; Петух-бунтарь; Петух-оберег; многоженец; певец; хвастун; красавец … Музей выполнен в виде сказочной деревеньки со своими улицами и переулками, веселым курятником, площадью споров и дискуссий. Путешествие по сказочной деревеньке доставит огромное удовольствие детям и взрослым. А кого утомила петушиная тема, предлагаем посетить выставочный зал. Адрес: 601144, Владимирская область, г. Петушки, Советская площадь, д. 3.

Усадьба Воронцовых

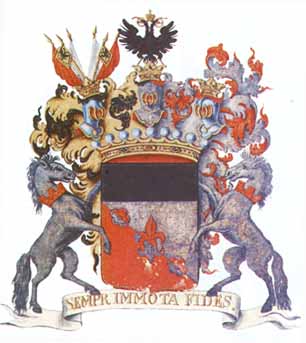

"Вечно непоколебимая верность". "Вечно непоколебимая верность".

(девиз из фамильного герба Воронцовых)

В XVIII - начале ХХ вв. роду графов и князей Воронцовых и Воронцовых-Дашковых принадлежали огромные земельные владения, расположенные в 16-ти губерниях России: Московской, Владимирской, Петербургской, Костромской, Ярославской, Тамбовской, Пензенской, Воронежской, Калужской, на Ставрополье, в Малороссии, в Крыму и Финляндии. Эти владения состояли из родовых вотчин, купленных или пожалованных государями земель, а также из владений, доставшихся в качестве приданого женам. В некоторых из этих поместий существовали и господские усадьбы, подчас очень богатые и знаменитые.

Для Воронцовых было свойственно особо бережное отношение к своим вотчинам, их охрана как исторических памятников, стремление удержать владения в руках своего рода. Как следствие, в усадьбах со временем появлялись семейные портретные галереи, некрополи, собрания книг и документов и прочие раритеты дворянских усадеб.

Забота о сохранении родовых вотчин прослеживалась от поколения к поколению Воронцовых. Так, еще в 1774 г. граф Р. Л. Воронцов передал свои вотчины сыновьям Александру и Семену Романовичам, предупреждая их сохранять вотчины едиными и нераздельными. К чести наследников они так и поступили: хотя формально наследство было разделено, братья владели им совместно, а впоследствии Александр Романович утвердил и майорат на часть имений.

Хорошо известен и пример дочери Р. Л. Воронцова, знаменитой княгини Е.Р.Дашковой, которая после преждевременной кончины мужа несколько лет жила в чрезвычайной скромности, но выплатила все долги супруга, не продав и не заложив ни одного из родовых владений князей Дашковых.

Наконец, внук Романа Ларионовича, св. князь М. С. Воронцов расширил майорат Воронцовых, включив в него свои новоприобретенные владения на юге России.

Усадьба Андреевское.

Андреевское (Владимирская обл., Петушинский р-н). Своим названием Андреевское было обязано древнему вотчиннику окрестных земель, стольнику Андрею Федоровичу Нарышкину, в 1703 г. построившем в своей небольшой деревушке Бузино Матренинской волости деревянную церковь в честь своего небесного покровителя Апостола Андрея Первозванного. Разрешение на строительство было подтверждено благословенной грамотой тогдашнего патриаршего местоблюстителя митрополита Стефана Яворского. Андреевское (Владимирская обл., Петушинский р-н). Своим названием Андреевское было обязано древнему вотчиннику окрестных земель, стольнику Андрею Федоровичу Нарышкину, в 1703 г. построившем в своей небольшой деревушке Бузино Матренинской волости деревянную церковь в честь своего небесного покровителя Апостола Андрея Первозванного. Разрешение на строительство было подтверждено благословенной грамотой тогдашнего патриаршего местоблюстителя митрополита Стефана Яворского.

Окрестные земли перешли в собственность Воронцовых в качестве приданного супруги графа Р. Л. Воронцова Марфы Ивановны Сурминой в 1735 г. Собственно усадьба была заложена Р, Л, Воронцовым. Последней владелицей усадьбы в 1917 г. являлась графиня Елизавета Андреевна Воронцова-Дашкова. Андреевское было центром Андреевской вотчины Воронцовых, включавшей в себя 3 села и более двух десятков деревень. В нем располагалась контора Андреевского вотчинного правления. В усадебной церкви во имя Св. Апостола А. Первозванного был погребен граф А. Р. Воронцов.

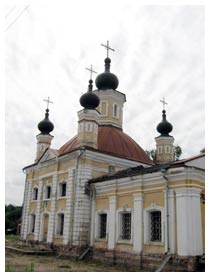

Церковь Андрея Первозванного Церковь Андрея Первозванного

Церковь Андрея Первозванного является частью обширного ансамбля дворца-усадьбы Воронцова-Дашкова. Храм построен в стиле классицизма, не спорит с главным зданием дворца, и удачно дополняет весь комплекс построек. Усадьба практически полностью сохранилась до настоящего времени.

Усадьба Карповой в селе Сушнево-1

Первые сведения об основании усадьбы в сельце Сушневском относятся к XVIII веку. В это время усадьбой владела помещица Прасковья Алексеевна из деревни Ючмер и которая принесла ее в качестве приданного своему мужу Грибоедову – деду замечательного русского писателя и дипломата А.С. Грибоедова. После трагической гибели А.С. Грибоедова имение продали помещику Поливанову. Затем усадьба принадлежала разным владельцам. Во II-ой половине XIX века владелицей усадьбы стала Анна Тимофеевна Карпова, сестра Первые сведения об основании усадьбы в сельце Сушневском относятся к XVIII веку. В это время усадьбой владела помещица Прасковья Алексеевна из деревни Ючмер и которая принесла ее в качестве приданного своему мужу Грибоедову – деду замечательного русского писателя и дипломата А.С. Грибоедова. После трагической гибели А.С. Грибоедова имение продали помещику Поливанову. Затем усадьба принадлежала разным владельцам. Во II-ой половине XIX века владелицей усадьбы стала Анна Тимофеевна Карпова, сестра  известного русского промышленника и мецената С.Т. Морозова. Красивый ансамбль усадьбы сложился в XIX веке и является интересным памятником архитектуры этого времени. Главная роль в усадебном ансамбле принадлежала 4 усадебным домам: дому А.Т. Карповой, сгоревшему в 1935 году несохранившемуся дому для гостей и двум домам для сыновей. Большой регулярный парк из лиственных деревьев расположен известного русского промышленника и мецената С.Т. Морозова. Красивый ансамбль усадьбы сложился в XIX веке и является интересным памятником архитектуры этого времени. Главная роль в усадебном ансамбле принадлежала 4 усадебным домам: дому А.Т. Карповой, сгоревшему в 1935 году несохранившемуся дому для гостей и двум домам для сыновей. Большой регулярный парк из лиственных деревьев расположен  очень удачно. Он окружен лесами и лугами, и гармонично сливается с окружающей местностью. В парке располагались часовня и различные служебные постройки. Рядом с усадьбой В.О. Ключевского, у которого часто бывал художник И.И. Левитан. Они бывали у Карповых и здесь Левитан написал картину “У омута”. После 1917 года усадьба была национализирована, а с 1921 по 1994 года сложили дом отдыха Сушнево-1. с 1994 года частично здания усадьбы не используются. очень удачно. Он окружен лесами и лугами, и гармонично сливается с окружающей местностью. В парке располагались часовня и различные служебные постройки. Рядом с усадьбой В.О. Ключевского, у которого часто бывал художник И.И. Левитан. Они бывали у Карповых и здесь Левитан написал картину “У омута”. После 1917 года усадьба была национализирована, а с 1921 по 1994 года сложили дом отдыха Сушнево-1. с 1994 года частично здания усадьбы не используются.

Усадьба Сабашниковых в д. Костино

Деревня Костино Петушинского района Владимирской области, в общем-то, ничем не знаменита. Нет в ней выдающихся  архитектурных памятников, да и исторических легенд о ее далеком прошлом не припомнить. Однако именно здесь до революции было любимое лесное имение Сабашниковых, издательская деятельность которых оставила заметный след в истории русской культуры. Официально "Издательство М. и С.Сабашниковых" основано в 1897 году, хотя книги начали выходить с 1891. Самыми известными сериями издательства стали: "Памятники мировой литературы", "Страны, века и народы", "Русские пропилеи". Революция отняла у Сабашниковых все, кроме любимого дела. Были национализированы имения и счета в банках; в Москве, во время октябрьских боев, сгорело их издательство, квартира и склад с книгами. Лишь удивительная энергия, организаторские способности и вера в необходимость продолжать начатое помогли М.В.Сабашникову фактически с нуля восстановить издательство и наладить его архитектурных памятников, да и исторических легенд о ее далеком прошлом не припомнить. Однако именно здесь до революции было любимое лесное имение Сабашниковых, издательская деятельность которых оставила заметный след в истории русской культуры. Официально "Издательство М. и С.Сабашниковых" основано в 1897 году, хотя книги начали выходить с 1891. Самыми известными сериями издательства стали: "Памятники мировой литературы", "Страны, века и народы", "Русские пропилеи". Революция отняла у Сабашниковых все, кроме любимого дела. Были национализированы имения и счета в банках; в Москве, во время октябрьских боев, сгорело их издательство, квартира и склад с книгами. Лишь удивительная энергия, организаторские способности и вера в необходимость продолжать начатое помогли М.В.Сабашникову фактически с нуля восстановить издательство и наладить его работу в новых условиях. В 1920-е годы стали выходить серии книг по биологии, медицине, сельскому хозяйству. Современники высоко оценили начатую в 1925 году серию "Записи Прошлого", в которой успели выйти воспоминания С.А.Толстой, А.Ф.Тютчевой, Б.Н.Чичерина, Т.А.Кузминской и др. Курс на сворачивание НЭПа привел к ликвидации частных издательств, и в 1930 году Издательство М. и С.Сабашниковых было закрыто. работу в новых условиях. В 1920-е годы стали выходить серии книг по биологии, медицине, сельскому хозяйству. Современники высоко оценили начатую в 1925 году серию "Записи Прошлого", в которой успели выйти воспоминания С.А.Толстой, А.Ф.Тютчевой, Б.Н.Чичерина, Т.А.Кузминской и др. Курс на сворачивание НЭПа привел к ликвидации частных издательств, и в 1930 году Издательство М. и С.Сабашниковых было закрыто.

Надо немного сказать и о семье Сабашниковых, известных благотворителей, строивших на свои деньги школы и больницы, поддерживавших материально библиотеки и музеи. У купца и предпринимателя Василия Никитича Сабашникова (почетного гражданина г.Кяхты) и его жены Серафимы Савватьевны было пятеро детей. Семья была дружная. К сожалению, дети рано лишились родителей. Будущие книгоиздатели, Михаил и Сергей, остались сиротами в 8 и 6 лет. Заботы о воспитании младших Сабашниковых легли на плечи старшей сестры Екатерины, вышедшей вскоре замуж за А.И.Барановского. После свадьбы Барановские, взяв с собой младших Сабашниковых (Федю, Мишу, Сережу и Нину) уехали в Костино Владимирской губернии. Вот что пишет в своих воспоминаниях М.В.Сабашников: " Мы в первый раз попали в настоящую деревню с волками, лисами, барсуками, лосями, белками и зайцами. Этих было так много, что бабы, когда жали рожь, руками ловили маленьких зайчат. Изобилие ягод. Громадные муравейники, иногда чуть ли не в рост человека. разбросанные повсюду валуны. Сплошные леса - ель, сосна, береза...Восьмиконечные кресты с крышами на дорожных перекрестках... Серые, стального цвета от времени, но хорошей стройки избы, с тесовыми крышами. Старообрядческие медные кресты на воротах." Костино было куплено В.Н.Сабашниковым совместно с лесопромышленником Высоцким во время строительства Нижегородской железной дороги, на которое оба поставляли лес. Впоследствии, Сабашниковы выкупили долю Высоцкого, а затем после раздела наследства, полностью перешло во владение книгоиздателей, Михаила и Сергея Сабашниковых. Костино всегда считалось лесным хозяйством, регулярно приглашались компетентные лесоводы для составления его плана. Вырубка леса (с последующей посадкой) приносила свой доход. Нынешний лесхоз в Костине непосредственный наследник дореволюционной экономической деятельности Сабашниковых. Усадебные постройки, по воспоминаниям М.В.Сабашникова, довольно старые, екатерининских времен: "Громадный каменный ледник, высоченные столбы каменных ворот, развалины обширного грунтового сарая напоминали, что когда-то здесь жили на широкую ногу. Из пережитков былого величия мы еще застали теплички для выращивания ананасов." Этих следов былого великолепия давно уж нет, да и от времен описанных мемуаристом осталось немногое. Живя каждое лето в Костине, Сабашниковы старались как могли благоустроить местный быт. Вначале был открыт бесплатный фельдшерский пункт, а затем, в 1894 году, в Костине построили свою больницу с операционной, родильной, заразным отделением и т.п. При Сабашниковых была открыта и костинская школа. Вначале она размещалась в старом двухэтажном каменном здании Конторы, в 1894 году для школы было построено новое здание. К сожалению, с тех пор сохранилось немногое. Вот что пишет внучка М.В.Сабашникова, посетившая эти места в 1996 году: "В селе Костино, под Петушками, дом семьи Сабашниковых, где выросла моя мама, лежит в руинах, школа сожжена, но люди помнят Михаила Васильевича..." И действительно, первая встреченная на шоссе бабуля указала нам, как лучше добраться до бывшего дома М.В.Сабашникова. Правда, признать в разбросанных по деревне уцелевших постройках остатки старой усадьбы нынче непросто... Сабашниковы выстроили близ Костина в урочище Замараевка больницу "на 10 кроватей с родильней в 2 койки, операционной, кухней, людской, баней и домом врача. При больнице спроектированы две фельдшерские квартиры о двух комнатах каждая, ванная для тяжелых больных, аптека, амбулатория и перевязочная..." Скажем честно, остатков больничного комплекса мы не нашли, скорее всего просто не доехали. В общем, мало что осталось от старой костинской жизни, только лесхоз, как прежде, занят своим делом...

|