|

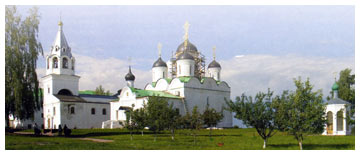

На  семи холмах, что возвышаются на левом берегу Оки, раскинулся один из древнейших русских городов - Муром, упоминаемый в начальной летописи русского государства, «Повести временных лет», под 862 годом. Таких древних городов в стране всего пять. С Муромом связаны имена более чем двадцати святых мужей и жен, в том числе и первых князей-мучеников Бориса и Глеба. Св. Глеб заложил первую в муромском крае церковь во имя Всемилостивого Спаса, вокруг которой вырос потом один из древнейших монастырей Руси - Спасо-Преображенский, 910-летие которого отмечалось в 2006 году. семи холмах, что возвышаются на левом берегу Оки, раскинулся один из древнейших русских городов - Муром, упоминаемый в начальной летописи русского государства, «Повести временных лет», под 862 годом. Таких древних городов в стране всего пять. С Муромом связаны имена более чем двадцати святых мужей и жен, в том числе и первых князей-мучеников Бориса и Глеба. Св. Глеб заложил первую в муромском крае церковь во имя Всемилостивого Спаса, вокруг которой вырос потом один из древнейших монастырей Руси - Спасо-Преображенский, 910-летие которого отмечалось в 2006 году.

Первое упоминание о Муромском Спасо-Преображенском монастыре относится к 1096 году. Именно в его стенах, по преданию, нашел упокоение святой благоверный князь Петр, в схиме Давид. К сожалению, документальные сведения о ранней истории Спасо-Преображенской обители, овеянной былинными легендами, крайне скудны - летописи и местные предания не сохранили подробности тех лет ее существования. Разрозненные сведения о монастыре можно найти в так называемой Вкладной книге обители, датируемой 1691 годом. Разрозненные сведения о монастыре можно найти в так называемой Вкладной книге обители, датируемой 1691 годом.

В июле 1552 года, во время военного похода на Казань, в Муроме побывал царь Иван Грозный. Он посещал муромские храмы и монастыри, поклонялся местночтимым святым - благоверным князьям Петру и Февронии, просветителям муромской земли благоверному князю Константину и чадам его Михаилу и Федору. Был Иван Грозный и в Спасском монастыре. В то время главный храм обители в честь Преображения Господня был деревянным. Как повествует предание, царь Иоанн дал обет возвести в городе каменные храмы, если удастся одержать победу над безбожными татарами. В Муроме с воодушевлением приняли решение монарха, так как город и его жители очень сильно страдали от частых набегов диких казанцев. 2 октября 1552 года Казань пала. Царь сдержал свое слово. В честь низложения Казанского ханства в городе один за другим встали красавцы храмы: Благовещенский, Николо-Можайский (он же Казанский храм) и Спасский. Последний -  единственный их древних храмов Мурома, дошедший до нас фактически в первозданном виде, без каких-либо серьезных изменений. единственный их древних храмов Мурома, дошедший до нас фактически в первозданном виде, без каких-либо серьезных изменений.

Спасский монастырь всегда пользовался почетом среди царских особ. В 1554 году тот же Иван Грозный передал обители Кудринскую слободу, населенную многочисленными ремесленниками и торговцами.

60-е годы XV столетия стали очень плодотворными в истории древней обители. За короткий промежуток времени на территории Спасского монастыря было возведено три каменных храма: Спасо-Преображенский собор, церковь Покрова Божией Матери и надвратная церковь во имя св. Кирилла Белозерского. Последняя стояла на северо-западной стене деревянной монастырской ограды.

Однако вскоре экономический подъем сменился упадком. В 1570 году Муром стал жертвой сильной эпидемии, а спустя 30 лет, в 1609 году и в декабре 1615 года, сильно пострадал от вторжения интервентов. Жертвой нашествия стал и Спасский монастырь. Поляки разорили обитель, ободрали с икон серебряные оклады и драгоценные камни, осквернили ее храмы и святыни. Но город и монастырь выстояли в те суровые годы. 1570 году Муром стал жертвой сильной эпидемии, а спустя 30 лет, в 1609 году и в декабре 1615 года, сильно пострадал от вторжения интервентов. Жертвой нашествия стал и Спасский монастырь. Поляки разорили обитель, ободрали с икон серебряные оклады и драгоценные камни, осквернили ее храмы и святыни. Но город и монастырь выстояли в те суровые годы.

В 1620-30-е годы мирная жизнь постепенно вернулась в Спасскую обитель. В 1636 году в монастыре проживало 28 монахов. Внутри обители стоял каменный пятиглавый Спасо-Преображенский собор, такая же каменная теплая, т.е. зимняя, Покровская церковь, а над святыми вратами возвышалась сложенная из кирпича церковь Кирилла Белозерского. Территорию монастыря окружала деревянная ограда в виде частокола - «в заметы». Вдоль реки она простиралась на 104 сажени (около 210 м), а поперек - на 80 сажен (около 160 м).

В 1638 году монастырь получил ценный дар - мастер Логин сделал для обители напрестольный серебряный и позолоченный крест, ставший одной из святынь обители. Крест сохранился до нашего времени и ныне находится в городском музее. В 1638 году монастырь получил ценный дар - мастер Логин сделал для обители напрестольный серебряный и позолоченный крест, ставший одной из святынь обители. Крест сохранился до нашего времени и ныне находится в городском музее.

Ко второй половине XVII века многие храмы Спасского монастыря обветшали и требовали серьезного ремонта. Значительным перестройкам подвергался теплый храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Из других построек монастыря XVII века можно выделить деревянную поварню, две житницы с монастырским хлебом, два сарая с кирпичами.

Первая четверть XVIII столетия стала очень непростой для большинства российских монастырей. Подчиняясь воле нового монарха, императора Петра Великого, Спасская обитель постепенно лишалась своих вотчин, отписанных на государство. Не хватало средств на содержание братии и обширного монастырского хозяйства. Монастырь ветшал и приходил в запустение.

В 1725 году Синод решил приписать Спасский монастырь к Рязанскому архиерейскому дому. Епископ Рязанский Сильвестр предложил открыть в стенах древней обители школу «для учения священнических детей». Из докладной записки узнаем, что в Спасском монастыре в то время проживали архимандрит и девятнадцать монахов. Обители принадлежало 202 крестьянских двора. Синод постановил употребить доход, получаемый Спасским монастырем с крестьян (123 руб. 85 коп. и 520 четвертей хлеба), исключительно на содержание школы.

С воцарением императрицы Екатерины II правительство стало проводить политику, направленную на экономическое подчинение многочисленных русских монастырей. Все они были тщательно осмотрены и описаны представителями светской власти. Согласно рапорту, никаких ранних документов в архиве Спасского монастыря не сохранилось. На территории обители стояло три каменных храма: собор во имя Преображения Господня, теплая Покровская церковь и надвратный храм Кирилла Белозерского. Упоминается каменная колокольня с семью колоколами и интересная подробность: «при той колокольне русские часы боевые», т.е. куранты, отбивающие время.

...С XIX веком наступил новый этап в жизни обители, насильственно прерванный революционными событиями 1917 года На рубеже ХVIII-ХIХ столетий была упразднена ветхая надвратная церковь Кирилла Белозерского, располагавшаяся на северной стороне деревянной ограды и выходившая на площадь. Само здание разобрали, а св. престол перенесли в нижний этаж теплой Покровской церкви, где некогда располагались хозяйственные помещения. В память о древнем храме на месте его алтаря монастырским иждивением была воздвигнута небольшая каменная часовня, утраченная в 1930-е годы.

В здании надвратной церкви кроме архива хранилась еще и библиотека монастыря. Большей частью она была представлена богослужебной литературой XIX века. Из древних книг заслуживали внимание Лицевой синодик и Вкладная книга монастыря, датированные XVII веком. Несмотря на древность обители, в ризнице Спасского монастыря в конце XIX века имелось крайне мало старинных предметов. Особого внимания заслуживали серебряные и позолоченные напрестольные кресты, изготовленные в XVII веке. Они хранились в западной части Покровского храма, в особых шкафах, где находилась монастырская ризница. Самым ранним считался крест 1638 года. На его оборотной стороне имелась надпись: «Лета 7146 (1638) сотворенъ с(е)й кр(ес)тъ в Сп(а)совъ м(о)н(ас)тырь что в Муроме при архимандрите Мисаиле мастер Логинъ».

Второй серебряный и позолоченный крест был врезан в образ. Он имел частицы святых мощей св. Дмитрий Солунского, Игнатия Богоносца, Мины Великого и св. бл. князя Константина и чад его Михаила и Федора, муромских чудотворцев.

Не менее ценной реликвией, находившейся некогда в обители, считалась «белая среброкованная шапка», подаренная 4 августа 1691 года архимандриту Спасского монастыря митрополитом Рязанским и Муромским Авраамием. Сохранилось ее описание: «... на ней дробницы серебряные резные позлащены, меж дробниц вместо жемчуга трунсаль серебряный с простыми каменьями».

Наступил XX век. Жизнь шла своим чередом, неспешно и размеренно. Накануне 1917 года вся территория Спасского монастыря равнялась двум десятинам (1828 кв. сажен - около трех гектаров). В обители проживало 22 человека: архимандрит, 3 иеромонаха, 3 иеродиакона и 15 послушников, Спасский монастырь владел несколькими пустошами и покосами общей площадью 56 десятин 6707 кв. сажен (свыше 60 гектар). Кроме того, совместно с Благовещенским и Троицким монастырями города Мурома, Спасский монастырь имел рыбные ловли у острова Конюша. У села Дуброво стояла мукомольная мельница, принадлежавшая Спасскому и Благовещенскому монастырям. Все это было конфисковано в 1917 году.

События первых лет советской власти связаны с одной из трагических страниц Мурома - белогвардейским мятежом 1918 года Документы об этом до сих пор хранятся в архивах под грифом "секретно".

В 1922 году Спасский монастырь подвергался осмотру с целью изъятия церковных ценностей дважды. 18 мая 1922 года из стен обители вывезли 11 серебряных окладов икон, 3 кадила, 8 лампад, 3 сосуда, 3 креста и 2 бархатных, шитых жемчугом ризы общим весом в 1 пуд 5 фунтов, 59 золотников, 48 долей серебра. 29 июля 1925 года Владимирская губернская комиссия издала распоряжение о передаче имущества бывшего Спасского монастырю Муромскому музею. В 1922 году Спасский монастырь подвергался осмотру с целью изъятия церковных ценностей дважды. 18 мая 1922 года из стен обители вывезли 11 серебряных окладов икон, 3 кадила, 8 лампад, 3 сосуда, 3 креста и 2 бархатных, шитых жемчугом ризы общим весом в 1 пуд 5 фунтов, 59 золотников, 48 долей серебра. 29 июля 1925 года Владимирская губернская комиссия издала распоряжение о передаче имущества бывшего Спасского монастырю Муромскому музею.

Постепенно церковные помещения стали сдавать в аренду разным лицам и организациям. В ноябре 1926 года бумаготкацкая фабрика «Красный луч» заключила договор на аренду одного из монастырских корпусов за плату в 100 рублей в месяц. К 1 августа 1927 года фабрике принадлежало уже два корпуса.

Постройки монастыря, оставленные без присмотра, ветшали на глазах. 18 сентября

1929 года Горсовет распорядился сдать 150- пудовый колокол, некогда служивший украшением монастырской звонницы, в «Рудметаллторг».

Из-за отсутствия финансирования музею было все сложнее и сложнее содержать церкви упраздненного Спасского монастыря и его обширную территорию.

В 1930-е годы Спасский монастырь более чем на полвека перешел в руки военного ведомства, отнюдь не заботившегося об архитектурных памятниках, находившихся на их территории. С 1937 года на бывшей территории Спасского монастыря действовали курсы усовершенствования командного состава (КУКС). С 1941 по 1963 годы в стенах обители располагалось училище связи, с 1963 по 1975 годы - полк связи, а с 1975 по 20 декабря 1994 года - учебный полк связи. Несмотря на свою древность, памятники архитектуры Спасского монастыря не были поставлены на государственную охрану вплоть до 30 августа 1960 года.

В советские годы постройки Спасского монастыря подверглись многочисленным перестройкам и разрушениям. В 1986 году по недосмотру военных внутри здания Спасского собора произошел сильный пожар, вызвавший серьезную обеспокоенность общественности города.

В апреле 1990 года по инициативе Муромского филиала Советского Фонда культура было составлено открытое письмо жителей Мурома в поддержку передачи Спасского монастыря Русской Православной Церкви. Активную роль в этом процессе сыграл председатель правления советского Фонда культуры Д.С. Лихачев. 8 октября 1990 года он обратился Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II с просьбой ходатайствовать перед Министерством обороны о выводе воинской части № 22165 из Спасского монастыря и о возврате его Русской Православной Церкви. Вскоре жители Мурома стали свидетелями чуда: в декабре 1994 года воинская часть, десятилетиями располагавшаяся в монастыре, была передислоцирована. Весной 1995 года последние подразделения воинские части навсегда покинули территорию Спасского монастыря. 23 апреля - в день Воскресения Христова, - в стенах обители состоялся первый за многие годы молебен. Спасский монастырь вновь гостеприимно распахнул свои врата богомольцам.

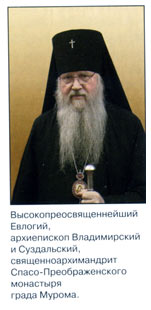

6 июня 1995 года Священный Синод РПЦ, заслушав рапорт архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия, принял постановление вновь открыть Муромский Спасский монастырь. 4 июля 1995 года владыка архиепископ Евлогий возложил обязанности строителя обители на насельника Муромского  Благовещенского монастыря священноинока Евгения (Епифанова). Для решения строительных вопросов был образован Попечительский совет. Благовещенского монастыря священноинока Евгения (Епифанова). Для решения строительных вопросов был образован Попечительский совет.

12 января 1996 года Министерство культуры РФ и Госкомитет по имуществу РФ подписали постановление о передаче в безвозмездное и бессрочное пользование Владимирской епархии Русской Православной всего комплекса Спасского монастыря (собор, Покровскую церковь, дом настоятеля, братский корпус, башню, ограду).

В открытом при монастыре еще в 1998 году доме милосердия для бездомных и неимущих к 2000 году проживало 15 человек, находящихся на полном обеспечении монастыря. В престольные праздники монастыря, а также в День города, День пожилого человека, День инвалида, День репрессированных братия монастыря кормят или посещают на дому до 100 человек нуждающихся. Несколько раз в год братия посещают детскую колонию в Ликино.

Продолжались работы по формированию монастырского ансамбля. 5 июля 2001 года было начало строительство водосвятной часовни в честь св. великомученика Георгия Победоносца. 30 июля 2001 года принимается решение об устройстве в угловой западной башне часовни в честь святителя Николая Чудотворца. 19 января 2002 года водосвятная часовня в честь св. Георгия Победоносца была освящена. К часовне подведен водопровод с фильтром. Имя св. вмч. Георгия Победоносца особенно почитает в монастыре, поскольку здесь хранится его образ с древним мощевиком, содержащим святые мощи великомученика.

Осенью 2003 года в Спасском монастыре начало функционировать Муромское православное духовное училище имени Святейшего патриарха Пимена. Оно стало структурным подразделением Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии.

В 2005 году продолжились работы по восстановлению обители в рамках программы Попечительного совета. Знаменательным событием обители стало 22 июня 2005 года - день памяти преподобного Кирилла Белозерского. В тот день в Муромском Спасо-Преображенском монастыре был торжественно освящен вновь воссозданный надвратный храм Кирилла Белозерского. Затем на восточной ограде монастыря была осуществлена закладка храма-часовни во имя преподобного Сергия Радонежского.

26 октября 2005 года в истории монастыря произошло очередное важное событие - освящен новосооруженный надвратный храм во имя преп. Сергия Радонежского, расположенный у восточной стены обители.

Очевидным фактом признания Муромского Спасского монастыря одним из общероссийских православных центров стала выставка «Лучшие проекты России», открывшаяся в Москве в Государственной Думе 23 января 2006 года. На ней был особо отмечен проект восстановления Муромского Спасо-Преображенского монастыря.

Светло отметив недавний большой юбилей - 910-летия своего духовного и исторического события, - братия древнейшей Муромской обители, как и почти тысячелетие назад, возносят хвалу Всещедрому Богу.

ПОСЕЩЕНИЕ СПАССКОГО МОНАСТЫРЯ СВЯТЕЙШИМ ПАТРИАРХОМ АЛЕКСИЕМ II

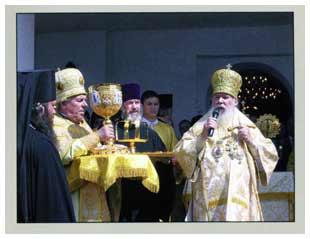

В августе минувшего года Святейший Патриарх Московский и  всея Руси Алексий II посетил Муром - за всю многовековую историю российского патриаршества это был первый визит главы Русской Церкви в столь древний и славный град. всея Руси Алексий II посетил Муром - за всю многовековую историю российского патриаршества это был первый визит главы Русской Церкви в столь древний и славный град.

Это весьма значимое событие было связано с 910-летием Спасского монастыря, древнейшего на Владимирской земле да, пожалуй, и во всей России, ныне восстанавливаемого в былом великолепии при содействии Счетной Палаты Российской Федерации.

Его Святейшего прибыл в Муром сразу же после юбилейных Саровских торжеств, посвященных 300-летию этой обители, некогда столь славной своими преподобными мужами.

Встреча Патриарха состоялась на мосту через Оку. Помимо бесчисленного количества богомольцев, главу Русской Православной Церкви встречали Управляющий Владимирской епархией архиепископ Евлогий, губернатор области Н.В. Виноградов, глава округа Муром В.А. Качеван, преподнесший Р.го Святейшеству хлеб-соль от гостеприимной Муромской земли.

Далее кортеж Его Святейшества проследовал в Свято-Троицкий женский монастырь, где Патриарха встречали игумений женских монастырей епархии, сестры обители во главе с настоятельницей, игуменией Тавифой. Под пение тропаря святым благоверным князьям Петру и Февронии Святейший Патриарх проследовал в собор, где приложился к мощам этих угодников Божиих - главной святыне монастыря.

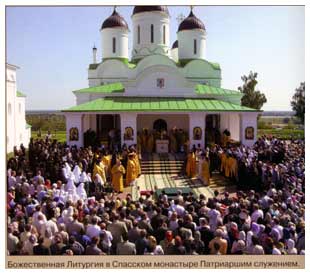

В святых вратах Спасской обители, празднующей 910-летие своего исторического и духовного бытия, Первосвятителя встречал отец Наместник с братией. После обмена краткими приветствиями Его Святейшество под колокольный звон прошествовал к паперти древнего Спасского собора, построенного еще при государе Иване Грозном. Божественная Литургия совершалась под открытым небом, ибо стены собора не могли вместить и толику тех, кто прибыл на торжества по случаю 910-летия Спасского монастыря в надежде увидеть Патриаршее богослужение и склонить главу под благословение Предстоятеля Русской Православной Церкви.

По окончании богослужения, за которым Его Святейшеству сослужили шесть иерархов и множество духовенства в пресвитерском чине, состоялись награждения ктиторов обители, среди которых был и СВ. Степашин.

Торжественный прием в честь Его Святейшества состоялся в конференц-зале монастырского паломнического центра, открытого специально к юбилейной дате. Затем Патриарх отбыл в Москву, посетив по дороге еще один муромский монастырь Свято-Благовещенский. Здесь он приложился к мощам крестителей Мурома, благоверных князей Константина, Михаила и Феодора; а также осмотрел выставку, на которой была представлена полиграфическая продукция Владимирской епархии.

Визит Патриарха стал ярчайшей страницей в новейшей истории не только Спасского монастыря, но и всего Мурома. Благодарная паства усердно молит Всещедрого Бога о даровании Первосвятителю здоровья и сил в его крестоносном послушании - духовном оглавлении Единой Православной Церкви на святой Руси!

|