|

История

История Гороховца уходит далеко в прошлое. В дославянскую эпоху (I тысячелетие н. э.) эти места были заселены финно- угорским племенем меря. Об этом свидетельствуют раскопки археологов на так называемой Лысой горе, расположенной поблизости. Мирное освоение края славянами шло постепенно из Суздальского ополья вниз по Клязьме. Уже в XI веке земли вокруг Гороховца были заселены славянами. угорским племенем меря. Об этом свидетельствуют раскопки археологов на так называемой Лысой горе, расположенной поблизости. Мирное освоение края славянами шло постепенно из Суздальского ополья вниз по Клязьме. Уже в XI веке земли вокруг Гороховца были заселены славянами.

По преданию, Гороховец на Клязьме был основан Владимиром Мономахом как порубежная крепость на границе Суздальской и Муромской земель. Высота земляных валов детинца на Никольской горе достигала 5 метров. Гороховец, как предполагают, был пожалован владимирскому Успенскому собору князем По преданию, Гороховец на Клязьме был основан Владимиром Мономахом как порубежная крепость на границе Суздальской и Муромской земель. Высота земляных валов детинца на Никольской горе достигала 5 метров. Гороховец, как предполагают, был пожалован владимирскому Успенскому собору князем  Андреем Боголюбским и был вотчиной собора, что нашло отражение в его титуле — городе Святой Богородицы. Андреем Боголюбским и был вотчиной собора, что нашло отражение в его титуле — городе Святой Богородицы.

Первое летописное упоминание о Гороховце относится к 1239 году, когда он был сожжен монголо- татарами. Эпически бесстрастно летописец повествует: «В лето 6747 (1239 г.) на зиму взяша татарове Мордовскую землю, и Муром пожгоша, и по Клязьме воеваша, и град святой Богородицы Гороховец пожгоша». В то же время были сожжены соседние с Гороховцом крепости Стародуб, Бережец. Они погибли и более не восстанавливались. После описанных в Лаврентьевской летописи событий жизнь в Гороховце надолго замирает.

Надолго исчезает название города со страниц русских летописей. Но затерявшийся среди дремучих лесов городок не погиб. В конце XIV - начале XV века Гороховец принадлежал сначала нижегородскому князю, а при князе Василии I вошел в состав Московского княжества и числился центром волости. Гороховец становится владением московского митрополита. Снова его имя появляется в исторических документах. Правда, маленький пограничный городок мало привлекал внимание летописцев. Его история не изобиловала событиями общегосударственного значения. В 1539 г. волость пережила набег  казанских татар и была разорена. Согласно легенде, когда враги осаждали Гороховец, над горой в лучах заходящего солнца появился образ огромного воина с мечом в руках. Враги в панике отступили, а место с той поры называется в Пужаловой горой. Это возвышенность, отделенная от древнего детинца глубоким оврагом, сейчас на ней расположен городской парк. казанских татар и была разорена. Согласно легенде, когда враги осаждали Гороховец, над горой в лучах заходящего солнца появился образ огромного воина с мечом в руках. Враги в панике отступили, а место с той поры называется в Пужаловой горой. Это возвышенность, отделенная от древнего детинца глубоким оврагом, сейчас на ней расположен городской парк.

Основные письменные сведения о городе XVI-XVII вв. — это грамоты, царские указы и переписи. Бюрократические материалы русского самодержавия свидетельствуют, что гороховчане привлекались в 1618 году для борьбы с поляками и литовцами, а в 1632 и 1633 годах были на государевой службе под Смоленском.

В это же время (XVI-XVII вв.)из территории Владимирского уезда выделился новый Гороховецкий уезд.В начале XVIII в.город Гороховец вошел Казанскую губернию, после Указа 29 мая 1719 г.- дистрикт (уезд)в составе Владимирской провинции Московской губернии,согласно Указу 1778 г.- Гороховецкий уезд в составе Владимирской губернии, затем наместничества, а в кон.XVIII в. - вновь губернии(частично - в составе Вязниковского уезда), к кон. 1922г. - Гороховецкий район в составе Владимирской губернии. В 1924 г.Гороховецкий район ликвидирован (распределен между Вязниковским и ММуромским уездами), с 1929г.в составе Владимирского округа Ивановской Промышленной области, с 1944г.-район Владимирской области,с 1963г.- Гороховецкий промышленный район с пос.Лукново, Мстера, Никологоры, Степанцево.,с 1965г.и по сегодняшнее время-Гороховецкий район Владимирской области. В это же время (XVI-XVII вв.)из территории Владимирского уезда выделился новый Гороховецкий уезд.В начале XVIII в.город Гороховец вошел Казанскую губернию, после Указа 29 мая 1719 г.- дистрикт (уезд)в составе Владимирской провинции Московской губернии,согласно Указу 1778 г.- Гороховецкий уезд в составе Владимирской губернии, затем наместничества, а в кон.XVIII в. - вновь губернии(частично - в составе Вязниковского уезда), к кон. 1922г. - Гороховецкий район в составе Владимирской губернии. В 1924 г.Гороховецкий район ликвидирован (распределен между Вязниковским и ММуромским уездами), с 1929г.в составе Владимирского округа Ивановской Промышленной области, с 1944г.-район Владимирской области,с 1963г.- Гороховецкий промышленный район с пос.Лукново, Мстера, Никологоры, Степанцево.,с 1965г.и по сегодняшнее время-Гороховецкий район Владимирской области.

Первоначально укрепленная часть города располагалась на высокой горе, от  которой тянулся к Клязьме невысокий коренной берег - подол. Городские валы были окружены рвом, внутри находился Никольский храм. Сейчас на этом месте расположены постройки Никольского монастыря. Сам "осадный город" (кром) был невелик, а весь посад размещался на подоле, территория которого была укреплена деревянным острогом с рубленными башнями. Главный торг располагался тоже на подоле недалеко от Клязьминских пристаней. Здесь же которой тянулся к Клязьме невысокий коренной берег - подол. Городские валы были окружены рвом, внутри находился Никольский храм. Сейчас на этом месте расположены постройки Никольского монастыря. Сам "осадный город" (кром) был невелик, а весь посад размещался на подоле, территория которого была укреплена деревянным острогом с рубленными башнями. Главный торг располагался тоже на подоле недалеко от Клязьминских пристаней. Здесь же  был и административный центр города - съезжая изба и воеводский двор, рядом находился главный городской Благовещенский собор. Деревянные укрепления города и острога сгорели в 1619 году во время польско-литовской интервенции и больше не восстанавливались. был и административный центр города - съезжая изба и воеводский двор, рядом находился главный городской Благовещенский собор. Деревянные укрепления города и острога сгорели в 1619 году во время польско-литовской интервенции и больше не восстанавливались.

Расцвет города пришелся на конец XVII - начало XVIII века. В XVII веке Гороховец перестал играть роль крепости (границы были уже далеко) и стал крупным торгово-ремесленным центром: развивалось винокуренное и пивоваренное производство, кожевенное дело. Гороховецкие купцы вели оживленную торговлю с Нижним Новгородом, Макарьевской ярмаркой, Казанью и т.п. Во второй половине XVII - начале XVIII века в Гороховце шло интенсивное каменное строительство как  жилых домов, так и храмов и монастырей. жилых домов, так и храмов и монастырей.

«Золотой век» Гороховца длился недолго, уже к середине XVIII века он превращается в захолустный городок и приписывается к Владимирскому наместничеству. Через сто лет, по «Топографическому описанию Владимирской губернии» 1784 года, население Гороховца составляло всего 1276 человек. Но зато городу «высочайшим соизволением» был пожалован герб, в верхней части которого красовался герб Владимира, а в нижней на желтом фоне был изображен обычный горох. Уменьшилось до двадцати число торговых лавок. Правда, возросло количество «питейных домов», которых в городе стало  четыре. Мало добавилось и построек из камня. На весь город было одиннадцать каменных домов, два казенных магазина и одна богодельня. Возникают в Гороховце и две фабрики — полотняная и «каломенковая». Полотняная фабрика принадлежала местному купцу Андрею Сапожникову, на ней ткали «ревендук» на двенадцати станах, который продавали в самой Москве. четыре. Мало добавилось и построек из камня. На весь город было одиннадцать каменных домов, два казенных магазина и одна богодельня. Возникают в Гороховце и две фабрики — полотняная и «каломенковая». Полотняная фабрика принадлежала местному купцу Андрею Сапожникову, на ней ткали «ревендук» на двенадцати станах, который продавали в самой Москве.

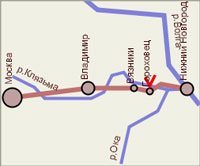

Открытие в 1875 году железной дороги Москва — Нижний Новгород, минувшей Гороховец, и сокращение торговых перевозок по реке Клязьме еще более затормозило развитие города. Постепенно он превратился в торговый центр сельскохозяйственного района, стал славится садоводством и огородничеством.

После Февральской революции, когда с марта по июль по Владимирской губернии прокатилась волна рабочих демонстраций, на предприятиях Гороховца в июне явочным порядком был введен 8-часовой рабочий день. Так и дожил древний «град» в полудреме провинциальной жизни до Октябрьской революции. В июле 1917 года расквартированный в Гороховце 358-й пехотный полк отказался выехать на фронт, а в грозовые дни Октября восстание гороховчан, возглавленное Кузьмой Андреевичем Киселевым, установило в городе Советскую власть.

На фронтах гражданской войны многие из гороховчан проявили мужество и отвагу. 60-й Гороховецкий стрелковый полк, сформированный в городе в августе 1918 года, воевал на Восточном и Южном фронтах и был награжден  Красным знаменем ВЦИК. Уроженцем Гороховецкого уезда является и герой гражданской войны комбриг Семен Михайлович Патоличев. Еще в годы первой мировой войны он имел за храбрость четыре Георгиевских креста, в гражданскую воевал в войсках Буденного, Чапаева, знал лично М. В. Фрунзе. Он был награжден орденом Красного Знамени. В одном из боев на Украине он был смертельно ранен. В 1979 году, на площади, названной в честь С. М. Патоличева, была установлена архитектурная композиция из металла и гранита в память о его100-летии со дня рождения героя. Авторами ее являются скульптор В. Л. Каплун и архитектор И. Г. Звездин. Красным знаменем ВЦИК. Уроженцем Гороховецкого уезда является и герой гражданской войны комбриг Семен Михайлович Патоличев. Еще в годы первой мировой войны он имел за храбрость четыре Георгиевских креста, в гражданскую воевал в войсках Буденного, Чапаева, знал лично М. В. Фрунзе. Он был награжден орденом Красного Знамени. В одном из боев на Украине он был смертельно ранен. В 1979 году, на площади, названной в честь С. М. Патоличева, была установлена архитектурная композиция из металла и гранита в память о его100-летии со дня рождения героя. Авторами ее являются скульптор В. Л. Каплун и архитектор И. Г. Звездин.

В числе 26 бакинских комиссаров был уроженец Гороховца И. В. Малыгин, чей подвиг стал символом стойкости и мужества русских революционеров.

В годы Великой Отечественной войны 17 тысяч гороховчан ушли защищать Родину, из них 39 человек участвовали в героической обороне Брестской крепости, которая первой приняла удар врага. Одиннадцать человек получили в годы войны звание Героя Советского Союза. Именем одного из них — А. В. Беседина — названа улица города.

Хранят в Гороховце память о видном советском гидрогеологе академике Ф. П. Саваренском. На доме, где он родился и жил, установлена мемориальная доска. На доме № 56 по улице Ленина открыта мемориальная доска в связи с пребыванием здесь в 20-х годах (1926, 1928) выдающегося пролетарского писателя Н. Н. Ляшко. Хранят в Гороховце память о видном советском гидрогеологе академике Ф. П. Саваренском. На доме, где он родился и жил, установлена мемориальная доска. На доме № 56 по улице Ленина открыта мемориальная доска в связи с пребыванием здесь в 20-х годах (1926, 1928) выдающегося пролетарского писателя Н. Н. Ляшко.

Пятьдесят лет социалистического строя изменили Гороховец : город стал центром Гороховецкого района Владимирской области. В нем получила развитие судостроительная промышленность, построен завод подъемно-транспортного оборудования, создана областная школа животноводов. Пятьдесят лет социалистического строя изменили Гороховец : город стал центром Гороховецкого района Владимирской области. В нем получила развитие судостроительная промышленность, построен завод подъемно-транспортного оборудования, создана областная школа животноводов.

Сейчас в городе действует ряд предприятий сферы услуг (гостиница, несколько кафе и ресторанов), стекольное производство. Есть предприятия связи (Гороховецкий филиал открытого акционерного общества «Электросвязь» г. Владимира). ГЗПТО «Элеватормельмаш» (завод подъемно-транспортного оборудования), судостроительный завод.

В современном Гороховце сохранились многочисленные архитектурные памятники XVII -XVIII веков, что позволило в советское время включить город в маршрут "Золотого кольца" России. Сейчас это очень милый провинциальный город, который интересно и приятно посмотреть в любое время года. Кроме нечасто встречающихся жилых построек XVII века, здесь можно увидеть и уникальные примеры провинциального деревянного модерна, и современную горнолыжную трассу. А живописное расположение утопающего в садах тихого городка на холмистом берегу Клязьмы никого не оставит равнодушным... В современном Гороховце сохранились многочисленные архитектурные памятники XVII -XVIII веков, что позволило в советское время включить город в маршрут "Золотого кольца" России. Сейчас это очень милый провинциальный город, который интересно и приятно посмотреть в любое время года. Кроме нечасто встречающихся жилых построек XVII века, здесь можно увидеть и уникальные примеры провинциального деревянного модерна, и современную горнолыжную трассу. А живописное расположение утопающего в садах тихого городка на холмистом берегу Клязьмы никого не оставит равнодушным...

|